Петр Добролюбов рассказывает о жизни и творчестве замечательного советского скульптора Михаила Белашова (1903-1941), который летом 1941 года ушел на фронт и спустя два месяца погиб под Смоленском.

Понятия "ВХУТЕМАС" (Высшие художественно-технические мастерские) и "ВХУТЕИН" (Высший художественно-технический институт) навсегда вошли в историю отечественного изобразительного искусства. Эти учебные заведения работали на протяжении очень короткого периода нашей истории, когда шло становление советской станковой и монументальной скульптуры.

Творчество Михаила Гавриловича Белашова (1903-1941), к сожалению, мало знакомо не только сегодняшнему зрителю, но и многим исследователям отечественной скульптуры 1930-х годов. Он учился во ВХУТЕМАСЕ-ВХУТЕИНЕ, в качестве скульптора трудился в творческих мастерских дома-коммуны Ассоциации художников революционной России (АХР) - памятнике архитектуры в Городке художников на Верхней Масловке. Вместе с женой - скульптором Екатериной Белашовой растил сына в поселке художников, что в подмосковных Песках.

29 июня 1941 года по партийной мобилизации Михаил Белашов ушел на фронт и вскоре пропал без вести под Смоленском. Ему было всего 37 лет. Сколько этот замечательный скульптор, ученик великих Ивана Ефимова, Бориса Королева, Иосифа Чайкова, Веры Мухиной, мог создать прекрасных произведений в послевоенное мирное время! Но война оборвала его замыслы на взлете.

Краткий творческий путь Белашова богат событиями. Окончив Краснодарское художественное училище в 1921 году, он вскоре поступает во ВХУТЕИН. В это время бывшую Академию уже не так сотрясали битвы между "передовыми" художниками пролеткульта и "отсталыми" академическими профессорами. Уже не громили кувалдами в здании и во дворе "буржуазное" античное и возрожденческое наследие, представленное гипсовыми копиями. Будучи преподавателем и секретарем парторганизации Института, молодой коммунист Белашов в 1922-м сумел остановить расколачивание скульптур, хотя очень много уже было безвозвратно уничтожено.

К 1926 году руководители новой советской культуры пришли к выводу, что неплохо, если художник имеет не только правильное происхождение и правильные убеждения, но и умеет академически рисовать. Начался эксперимент по созданию небывалого народного искусства, возвышающего "прометеев, оводов и бывших рабов". Сменялись лидеры страны - менялись и руководители в искусстве. За погромщиками и убийцами во имя светлого будущего понемногу стали появляться люди, которые осознали, что надо строить и создавать государство на руинах.

А для любого государства требуется художественно оформленная идеология и мифология. Тут уж одними заумными рассуждениями авангардистов не обойтись - народ не поймет. Так и пошло: авангард стал искусством революционеров, реализм - искусством государственников. Но оказалось, что реализм тоже бывает разный, и бывает настоящее искусство, а бывает казенное производство идеологических клише.

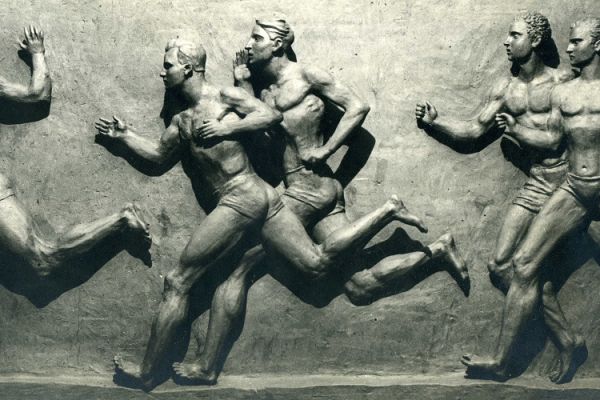

Десять лет после окончания ВХУТЕИНа - казалось бы, очень небольшой срок для полного формирования, настоящего раскрытия таланта художника, склонного к монументальным формам. Однако созданное за это время Белашовым не просто запоминается, но и позволяет судить о богатстве творческих исканий той поры, о силе многих внутренних художественных тенденций, противостоявших примитивности образного мышления.

Крепость и целостность нравственно чистой натуры, жизнелюбие, глубочайшая уверенность в том, что новому обществу нужно окрыленное, лирико-патриотическое искусство, - вот что воплотилось в творчестве Белашова. Скульптор участвовал в крупнейших градостроительных конкурсах 1930-х годов. В 1930-м он совместно с Екатериной Белашовой включается в конкурс на памятник легендарному герою Гражданской войны В.И. Чапаеву. В 1931-м получает премию на первом международном конкурсе на памятник великому украинскому поэту Т.Г. Шевченко в Киеве. В 1932-м проектирует памятник-маяк В.И. Ленину для Ленинградского порта. В 1935 году создает конкурсный проект памятника основоположнику советской литературы Максиму Горькому.

Кроме того, Михаил Белашов - автор проекта памятника красноармейцам, погибшим в боях с японскими самураями. А в 1940 году вместе с Екатериной Белашовой он устанавливает в Сталинграде памятник летчику, герою Испанской войны Виктору Хользунову.

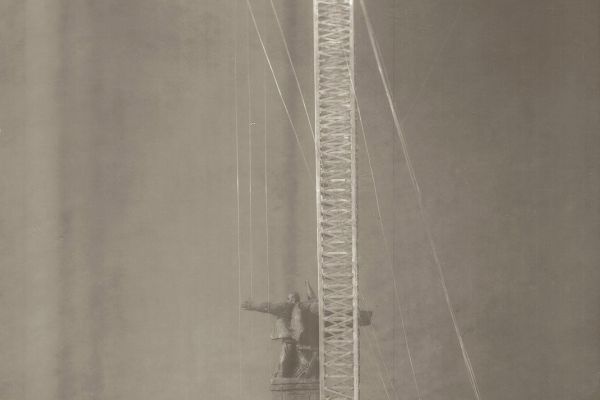

Конкурс на памятник Тарасу Шевченко был объявлен в 1929 году. Первый тур состоялся в 1930-м. Для участия в нем были приглашены крупнейшие скульпторы страны и зарубежные мастера. Большинство авторов построили свой замысел на трактовке знаменитого стихотворного "Завещания" Шевченко. В нем поэт призывал народ предать его тело родной земле, восстать, разорвав цепи и окропив волю "злою вражескою кровью".

Кобзарь говорил о "семье вольной, новой". Поэтому и большинство представленных проектов так или иначе иллюстрировали эти мысли. По замыслу Белашова, бунтарский призыв Шевченко смело и убедительно связан со становлением революционного движения и действительностью его воплощения. Весь проект пронизан темой воплощения этой мечты. Мечты самого Шевченко и мечты современников - строителей первой пятилетки - о светлом грядущем.

Поэт, воплощенный в могучем духовном порыве, образует вместе с обступившими его рабочими единый выразительный образ. Вся скульптурная группа поднята на высокий постамент. Над всей скульптурной группой на высоту почти 30 метров прямо возносит стрелу несколько стилизованный подъемный кран. Тросы, соединяющие его с землей, не только напоминают струны кобзы - при определенных условиях они должны были звучать на ветру, издавая мелодию гимна "Ще не вмерла Україна". Задуманные в проекте лучи прожекторов входили в композицию органической частью, как световая архитектура.

Проект Белашова был очень близок по своей архитектонике к таким известным композициям, как "Башня Третьего Интернационала" В. Татлина и "Башня Октября" И. Чайкова, чьим отзвуком стала позднее композиция, спроектированная В. Татлиным, А. Зеленским, Г. Рублевым и Н. Прусаковым и установленная в честь XX годовщины Октябрьской революции.

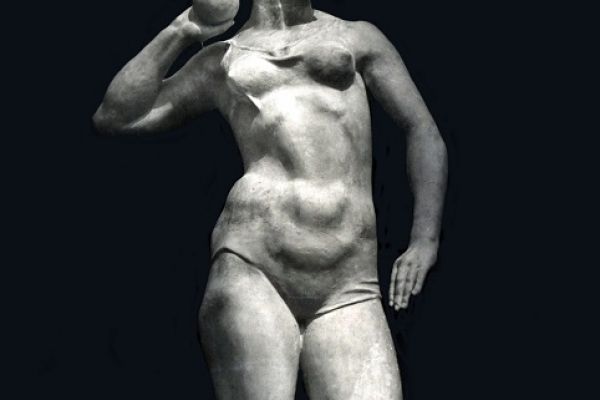

Михаил Белашов - один из тех, кто вводит в художественный образ своего современника мужественную решительность и душевное тепло. В соответствии с главным в характере персонажа он подчеркивает то драматические, то лирические, подчас чуть ли не буколические черты. При всем этом полифонизм чувств всегда сохраняется, а главное - остается образ.

На протяжении всего предвоенного десятилетия Михаил Белашов увлеченно работал в сфере синтеза искусств и градостроительных замыслов. Его проекты и эскизы привлекательны, разумеется, не только тем, что в них отсутствуют такие негативные черты, как бутафорская бравурность, натурализм, гигантомания, пестрота. Главное в них - найденные или, во всяком случае, реально существовавшие позитивные качества, сочетающие пафос барочных пространственных решений с классицистическим самоуглублением, самосозерцанием. Его скульптуры рассчитаны на неспешный обход, на смену состояния природного освещения при разной погоде, в согласии с пространством площади и всей архитектоники композиции.

В начале 1930-х, побывав на Днепрострое, Белашов создает серию графических листов. Эти рисунки очень интересны. В них много характерного, пластики и динамики. В отличие от произведений некоторых художников, стремившихся в то время подчеркнуть приглаживанием формы красоту изображаемых людей, графика Белашова эмоционально конструктивна и напориста.

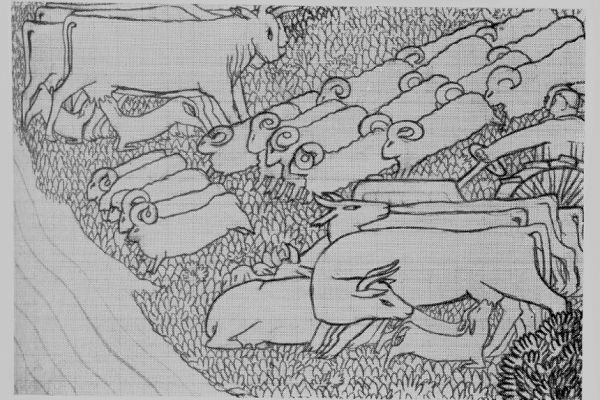

В 1934 году после творческих поездок на Донбасс, Михаил Белашов принял участие в первой московской выставке молодых художников. В известном смысле это выступление для скульптора было чрезвычайно важным. Не случайно, что автор показал такую работу, как "Девушка с петухом", и по мотиву, и по исполнению ставшую программной. Отношение современника к природе, суть, оттенки этого отношения были для многих мастеров 1930-х годов принципиальными установками. В статье о творчестве Сарры Лебедевой И. Сапего верно нашел характерность искусства художницы, в котором человек является "самобытной частью, необыкновенно рафинированной и своеобразной, но все же частью единой природы". Не просто пейзажные мотивы, а глубокое, сложное, каждый раз новое чувство природы, присущее лучшим произведениям литературы и искусства первых пятилеток.

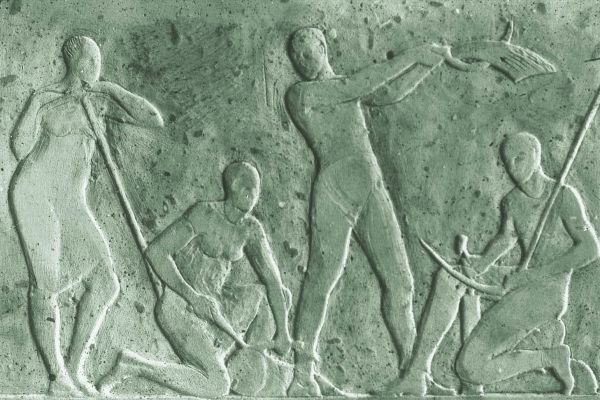

Та же тема, по-своему, претворяется в работах Михаила Белашова, где человек изображен среди природы, рядом с ее растительным и животным миром. Таковы и мирные, и батальные мотивы, когда мастер лепит то отдыхающих колхозников, то дозор на границе, то армейские маневры. В работе "Пограничник с собакой" жанровое решение темы приобретает оригинальные формы воплощения, образно обогащается благодаря введению экспрессивного движения фигуры бойца и вторящего ему изгиба напряженного тела готовящейся к прыжку сильной и гибкой овчарки.

Что же касается произведения Михаила Белашова "На границе" (Пограничники), то в сентябре 1940 года оно было признано лучшим на выставке скульптуры Московского союза советских художников, проходившей в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

В начале 1930-х годах для Ленинграда проектировался в качестве маяка памятник В.И. Ленину. Хорошо известен проект скульптора А.Т. Матвеева, где рядом с фигурой вождя, указывающего на просторы советской земли, стоят фигуры рабочих, и один из них держит знамя. Общий силуэт скульптурной группы очень сложен и отчасти напоминает мотив колоннады с решеткой ограды, где образно красноречивы и вертикальные объемы, и пространство проемов.

Для проекта Михаила Белашова также характерен пересчет в пространстве пластических форм и цезур, но в данном случае знамя развернуто и пластически объединяет в единое целое группу рабочих, напоминающую башню линкора. В свою очередь, сама фигура Ленина получилась намного динамичнее, призывнее и более органичной, чем у учителя Матвеева. Органичны и образы рабочих в своей суровой, непреклонной и искренней решимости. В трактовке их лиц ощутимо глубокое знание народных типов и острота жизненных впечатлений.

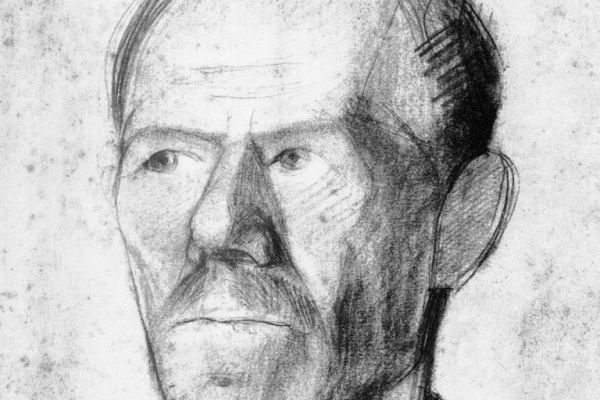

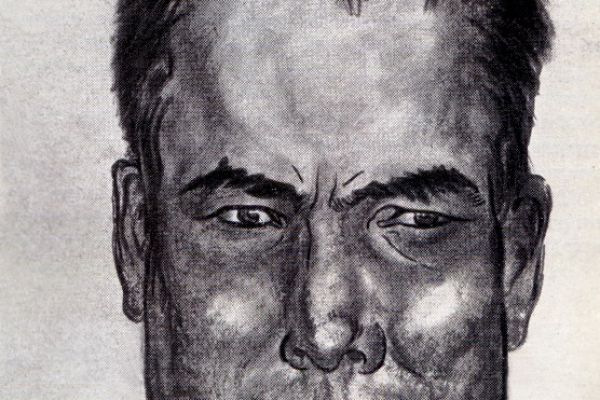

Здесь Белашов воспользовался графическими листами, сделанными во время поездки на Днепрострой. Именно там он выполнил более десяти крупноформатных портретов рабочих и инженеров с характерной постановкой фигур и выражением лиц. Глядя на эту графику художника, чувствуешь опытную руку рисовальщика, умеющего превращать детали в целостный духовно-психологический образ, и думаешь о плодотворности тех программ обучения, которые когда-то были разработаны еще в Императорской Академии, а затем с боем прошли в систему преподавания во ВХУТЕМАСЕ - ВХУТЕИНЕ. Здесь сохранили и приумножили всё самое лучшее из прошлого: единство цветового, линеарного и объемно-пространственного мышления будущих скульпторов.

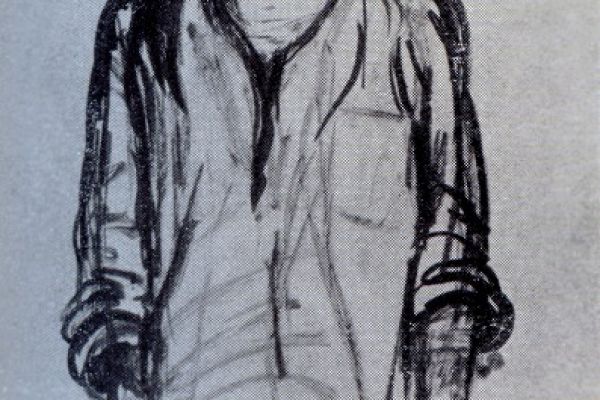

Незадолго до Великой Отечественной войны, в 1940 году Михаил Белашов совместно с Екатериной Белашовой создал памятник летчику, командиру эскадрильи в войсках республиканской Испании, Герою Советского Союза Виктору Степановичу Хользунову, который погиб в Сталинграде в 1937 году при испытании нового бомбардировщика.

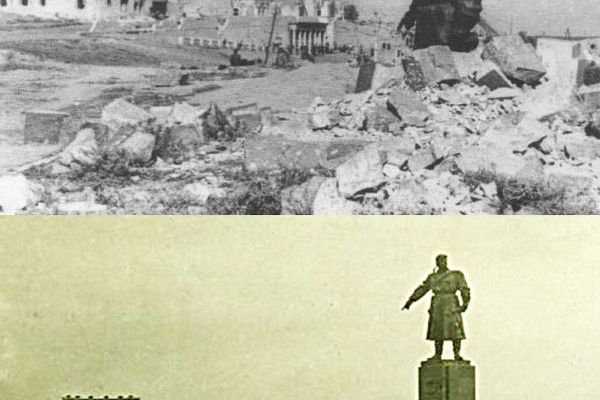

Символично, что памятник Виктору Хользунову был единственным произведением искусства, сохранившимся во время жесточайших боев в Сталинграде. После окончания Сталинградской битвы в феврале 1943 года в городе не осталось ни одного уцелевшего дома, ни одного памятника, ни одного монумента. Кроме… белашовского.

Накануне открытия памятника Виктору Хользунову в газете "Сталинградская правда" от 17 ноября 1940 года была напечатана статья, которая интересна рассуждениями автора о сюжетно-пластических качества этого мемориала:

"По нашему мнению, памятник прежде всего должен был выразить народное представление о герое, ибо Герой Советского Союза - это прежде всего народный герой. Могучий, темпераментный, с железной волей, бесстрашный и грозный в боях - таким представляли мы себе Хользунова по рассказам его боевых товарищей. Этот горячий человеческий образ не нуждается в мишуре всяких технических дополнений и архитектурных нагромождений.

В.С. Хользунов изображен в скульптуре в момент произнесения боевой речи-призыва перед строем самолетов вверенной ему части, когда он призвал сбить на землю вражеские самолеты, очистить небо и спасти людей охраняемой им территории. Изучая местность вокруг памятника, мы пришли к выводу, что памятник должен быть решен очень строго по силуэту, так, чтобы содержание фигуры читалось на любом расстоянии. Лучшей точкой обозрения памятника мы считаем улицу Ленина, откуда все сооружение, постепенно вырастая из-за холма асфальтированного пути, как бы поднимается в воздухе, подчеркивая бурное, темпераментное движение боевого летчика.

На постаменте расположены три горельефа, которые по существу являются продолжением друг друга. Правый боковой изображает взаимодействие частей Красной Армии с авиацией. Горельеф заднего фасада архитектурного постамента изображает боевой полет эскадрильи тяжелых бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Тема левого горельефа на постаменте - авиация, защитница счастливой жизни нашей Родины. Сильный поворот головы летчика выводит лицо В.С. Хользунова из тени, неминуемо скрывшей его лицо от зрителя, если бы он смотрел прямо от Волги, а не вдоль ее берегов".

В рельефах на постаменте для памятника Хользунову природа не является фоном или украшением, а активно действует и является органичной частью всего скульптурного замысла автора. "Правый боковой рельеф, - писал Михаил Белашов, - изображает взаимодействие частей Красной Армии с авиацией. Конники осаживают стремительный бег лошадей, вперед в грохоте и пыли вырываются несущиеся на прорыв быстроходные танки, в воздухе их опережает истребительная авиация. Мощный дуб, давая начало всей композиции горельефа, своими ветвями, метнувшимися в сторону от налетевшего вихря, создает настроение бури".

Осуществляя свои давние мысли о синтезе искусств, Белашов спроектировал также план сквера вокруг памятника, два небольших фонтана, фланкирующих сооружения. Во время войны горельефы были уничтожены. По имеющимся в семье скульптора эскизам и моделям их можно сегодня восстановить.

Накануне войны Михаил Белашов являлся уже зрелым скульптором, замечательным, блестящим Мастером. Последнее произведение художника экспонировалось в 1942 году в Третьяковской галерее на выставке "Великая Отечественная война". Это был совместный с Екатериной Белашовой проект памятника, посвященного летчику-истребителю, комбригу, Герою Советского Союза Анатолию Константиновичу Серову. Над монументом он работал до последнего дня перед уходом на фронт.

… Подлинное искусство обладает свойством не утрачивать своих качеств. В скульптуре и графике Михаила Белашова для нас открывается содержательная страница забытой художественной летописи страны, большой поэтический мир. Как и другие художники тех лет, Михаил Гаврилович Белашов в своих произведениях стремился создать образ, в котором нашел бы свое программное воплощение идеал эпохи. Плоды этих поисков - в каждой из тех его работ, о которых мы попытались рассказать в этой статье.

Петр ДОБРОЛЮБОВ, скульптор, член Объединения московских скульпторов, член Союза художников России, дипломант Российской академии художеств