Наши художники

- Главная

- Наши художники

- Дейнека Александр Александрович (1899-1969)

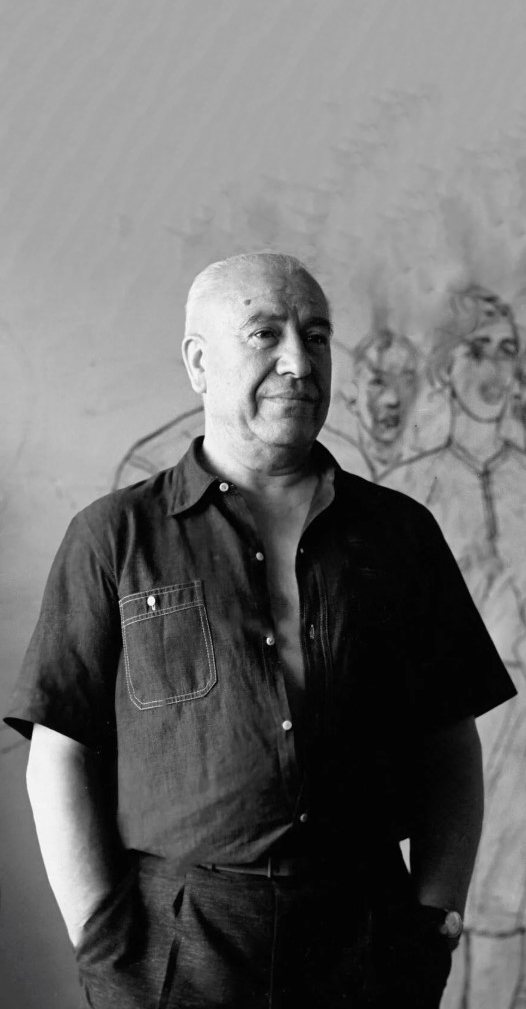

Дейнека Александр Александрович (1899-1969)

Творческая биография создана по материалам издания: «Дейнека. Монументальное искусство. Скульптура». М., Издательская программа «Интерроса», 2011

Алексендр ДЕЙНЕКА (8 (20) мая 1899 - 12 июня 1969), родился в Курске в семье железнодорожника.

1914-1917 Начало занятий изобразительным искусством. В Курске посещает художественную студию, пишет множество пейзажных этюдов; с осени 1916‑го учится в Харьковском художественном училище (в феврале 1917 года занятия прекращены).

1918-1920 В послереволюционном Курске пробует себя практически во всех возможных сферах художественной деятельности: расписывает интерьеры и фасады общественных зданий, оформляет агитпоезда и агитмероприятия, пишет декорации к спектаклям, в том числе Курского драматического театра; делает плакаты для Российского телеграфного агентства (РОСТА), преподает рисование в женской гимназии, ведет занятия по живописи и скульптуре в Пролетарской студии по искусству для взрослых «с общим трехмесячным курсом обучения».

1921-1925 Годы учебы во Вхутемасе на графическом (полиграфическом) факультете, которым руководит В.А. Фаворский («…диплом не сдавал, разойдясь во мнениях с деканом по поводу просьбы зачесть как художественную практику… работу в качестве рисовальщика в журнале «Безбожник у станка»).

Первые работы в области книжной графики - иллюстрации к басням И.А. Крылова «Кот и повар», «Крестьянин и смерть» (обе - 1921).

С 1923‑го начинает активно работать как график в журнале «Безбожник у станка». В том же году принимает участие в оформлении павильонов Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

Создает живописные работы: «Женский портрет» (начало 1920‑х, Государственная Третьяковская галерея ( далее - ГТГ), «Две фигуры», «Портрет К.А. Вялова» (обе - 1923, Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки ( далее - ККГ), «Девушка, сидящая на стуле» (1924, ГТГ), «Футбол» (1924, частное собрание), «Боксер Градополов» (1925, уничтожена автором), «Весна» (1925, ГТГ), «В забое» (1925, разрезана автором; фрагмент «Шахтёр» в частном собрании, США), «Курск. После дождя» (1925, ККГ), «Перед спуском в шахту», «После дождя. Курск» (обе - 1925, ГТГ).

Становится одним из учредителей Общества художников-станковистов (ОСТ) (1925). Начинает участвовать в выставках.

1926-1932 Дейнека стремительно завоевывает место в числе наиболее ярких художников страны. Он выходит из ОСТа и вступает в Объединение новых видов художественного труда «Октябрь» (1928), затем становится членом Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ) (1931), с 1932 - Московского отделения Союза советских художников (МОССХ).

Создает сотни журнальных рисунков (к «Безбожнику у станка» добавляются журналы «Красная нива», «Прожектор», «30 дней», «Искорка», «Смена», «Пионер», «Даёшь» и другие).

Пишет полотна «На стройке новых цехов» (1926, ГТГ), «Текстильщицы» (1927, Государственный Русский музей (далее - ГРМ), «Оборона Петрограда» (1928, Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - ЦМВС), «Осень» (1929, ККГ), «Дорога на юг» (1930, Государственный музей искусств Узбекистана, Ташкент), «Бег» (1930, GIAM, Венеция, Италия).

С 1931 года число полотен начинает расти: «Бег (Женский кросс)» (1931, GNAM, Рим, Италия), «Бега» (1931, частное собрание), «Лыжники» (1931, ГТГ), «Девочка у окна. Зима» (1931, частное собрание), «На балконе», «Наёмник интервентов» (обе - 1931, ГТГ).

В 1932‑м пишет уже 16 картин, среди них «Безработные в Берлине», «Игра в мяч», «Мать», «Спящий ребенок с васильками» (все - ГТГ), «Футболист», «В воздухе» (обе - ККГ), «Бомбовоз» (Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина).

C 1930 года активно занимается плакатом («Ударник, будь физкультурником», «Построим мощный советский дирижабль «Клим Ворошилов», «Кто больше - кто лучше», «Механизируем Донбасс», «Да здравствует победа социализма» и другие - всего более полутора десятков).

Создает так называемые «массовые картины» - живописные работы, рассчитанные на многотысячное тиражирование; среди них «Кто кого?» (1932, ГТГ).

Иллюстрирует книги: «Первое мая» А.Л. Барто (1926), «Коммуна им. Бела Куна» Н. Шестакова (1927), «В огне» А. Барбюса (1927), «Про лошадей» В. Владимирова (1928), «В недрах земли» А.И. Куприна (1929).

В 1930‑м появляются сразу четыре книжных работы: «Кутерьма («Зимняя сказка)» Н.Н. Асеева, «В облаках» и «Парад Красной Армии» А.А. Дейнеки, «Электромонтер» Б. Уральского.

Оформляет спектакли по роману Ф.В. Гладкова «Цемент» (Четвертая студия МХАТ, 1926), по пьесе В.В. Маяковского «Баня» (1930, ГосТИМ).

Активно участвует в выставках, в том числе международных. С 1928 года картины Дейнеки регулярно экспонируются на Венецианских биеннале.

С 1930‑го начинает преподавать (на кафедре рисунка, композиции и плаката в Полиграфическом институте, возникшем на базе расформированного Вхутеина-Вхутемаса).

В рецензиях работы Дейнеки обычно получают положительную оценку, хотя и отмечается их «схематизм».

В 1932 году на заседании Федерации объединенного союза художников обсуждается вопрос: ведущий художник Дейнека или нет. О нем все больше говорят как о монументалисте.

Выполняет панно для Фабрики-кухни в Филях (1932).

1933-1937 Дейнека - признанный художник. Достигает расцвета его талант живописца и мастера станковой графики. Работает в гуаши и акварели, делает рисунки пером; за 1933-1934 годы меняет несколько графических стилей.

Практически перестает работать в журналах.

В 1933-м создает плакат «Работать, строить и не ныть!».

В том же году пишет ряд картин, известных как лирическая серия «Сухие листья» - «Ночной пейзаж», «Солнечный день» (обе - частное собрание), «Осенний букет» (ККГ), «Сельский пейзаж с коровами» (ГРМ) и ряд других живописных работ: «Купающиеся девушки» (ГТГ), «Штаб белых. На допросе» (ГРМ), «Отдыхающие дети» (Латвийский национальный художественный музей (далее ЛНХМ), Рига) и другие.

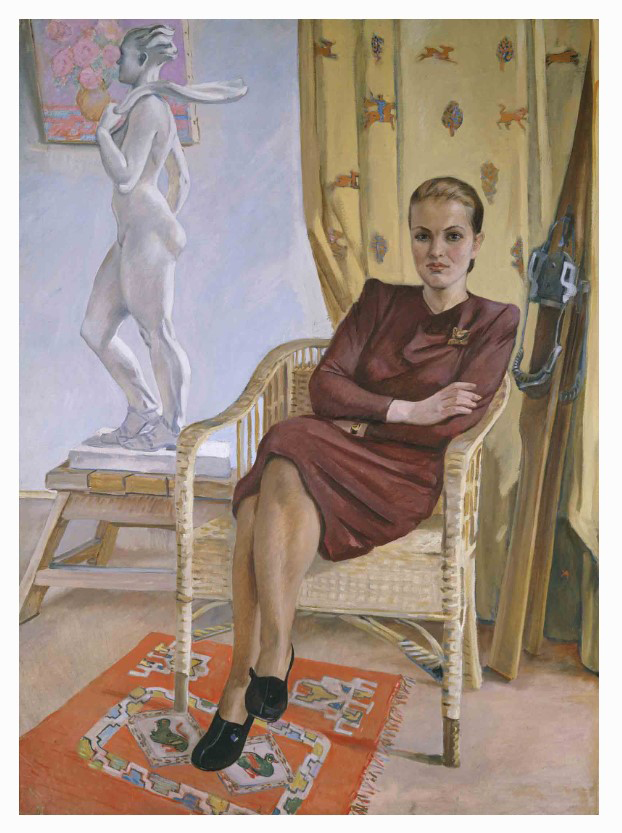

Среди живописных работ 1934‑го - «Вратарь» (ГТГ), «Парашютист над морем» (Киргизский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева», Бишкек), «Портрет девушки с книгой» (ГРМ), «Над бескрайними просторами» (Национальный художественный музей имени М.К. Чюрлёниса (далее - НХМ), Каунас, Литва).

Кульминационным для Дейнеки-живописца становится 1935 год, когда он создает более 35 работ, большую часть - во время и сразу после поездки в США, Италию и Францию.

Среди них - «Дорога в Маунт Вернон», «Ночь», «Парижанка», «Колхозница на велосипеде» (все - ГРМ), «Танцоры в Гарлеме», «Бейсбол. США», «Завтрак итальянских рабочих», «Скука» (частные собрания), «Улица в Риме» (ГТГ), «Обеденный перерыв в Донбассе» (ЛНХМ, Рига).

В последующий период пишет по 5-7 живописных полотен в год (в их числе «Портрет С.И.Л.», «Натурщица» (обе - 1936, ККГ), «Бегунья» (1936, Киевский музей русского искусства (ныне Киевская картинная галерея, Украина) (далее - КМРИ), «На женском собрании» (1937, Челябинский государственный музей изобразительных искусств), «Краснокрылый гигант» (1937, Музей изобразительных искусств Туркменистана, Ашхабад), «После боя» (1937, частично изменена в 1942, ККГ).

Работает над монументальными проектами: в 1933-1934‑м - над фресками для нового здания Наркомзема и фасада Звукового кинотеатра в ЦПКиО (создает лишь эскизы), в 1936‑м исполняет два панно для Дома Красной Армии в Минске.

Ему поручают написать панно для советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года. Работа Дейнеки признана удачной, однако в Париж его не выпускают.

Произведения Дейнеки экспонируются на многих выставках, в том числе за рубежом (в США, на Венецианской биеннале в 1934 году).

В 1935‑м в Москве устроена первая персональная выставка его работ. Возглавляет в Полиграфическом институте кафедру плаката (1933), кафедру монументальной живописи (1934-1936); преподает в МГХИ.

1938-1940 Изменения, которые происходят в это время в оценке творчества Дейнеки, могут быть проиллюстрированы двумя высказываниями руководителя мозаичной мастерской Академии художеств В.А. Фролова. Если в 1938 году в отчете о работе мастерской над мозаиками для станции метро «Маяковская» Фролов называет Дейнеку «одним из лучших наших монументалистов», то в подобном отчете 1940‑го по поводу «Павелецкой» художника называют «одним из наших типичных монументалистов».

Среди немногочисленных живописных произведений этого периода - «Будущие летчики» (1938, ГТГ).

Написана единственная в творчестве Дейнеки картина с изображением В.И. Ленина - «Ленин на прогулке с детьми» (1938, ЦМВС, Москва).

Начинает работать над историческими полотнами: «Запорожцы» (1939-1940), «Никитка - первый русский летун» (1940, обе - ГТГ).

Одновременно появляются и неожиданно камерные работы, такие как «Натюрморт» (1940, ГРМ) с изображением икон и пасхального яйца.

Для планировавшейся к 10‑летию со дня смерти В.В. Маяковского выставки начинает работу над картиной «Левый марш» (1941, Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Москва). Всего за эти годы Дейнекой написано около 20 полотен.

Создает цикл из 35 мозаик для станции метро «Маяковская» (1938).

Приглашается к участию в работах по оформлению советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, однако в итоге так и не получает заказ.

Работает над проектами оформления Дворца Советов (осуществлены не были).

На открывшейся в 1939 году Всесоюзной сельскохозяйственной выставке оформляет зал Бурят-Монголии в павильоне «Дальний Восток» (панно «Бурят-монгольские колхозники на приеме в Кремле» с изображением И.В. Сталина) и вход в раздел «Новое в деревне».

Пишет плафон для Центрального театра Красной Армии (1939-1940), работа «не принята правительственной комиссией» (однако плафон оставлен).

Создает цикл мозаичных плафонов для станции метро «Павелецкая» (1940; на этой станции так и не установлены, позже частично смонтированы на «Новокузнецкой»).

В рецензиях все чаще упоминается «плакатный графический стиль» монументальных работ Дейнеки как недостаток, который все еще не преодолен художником.

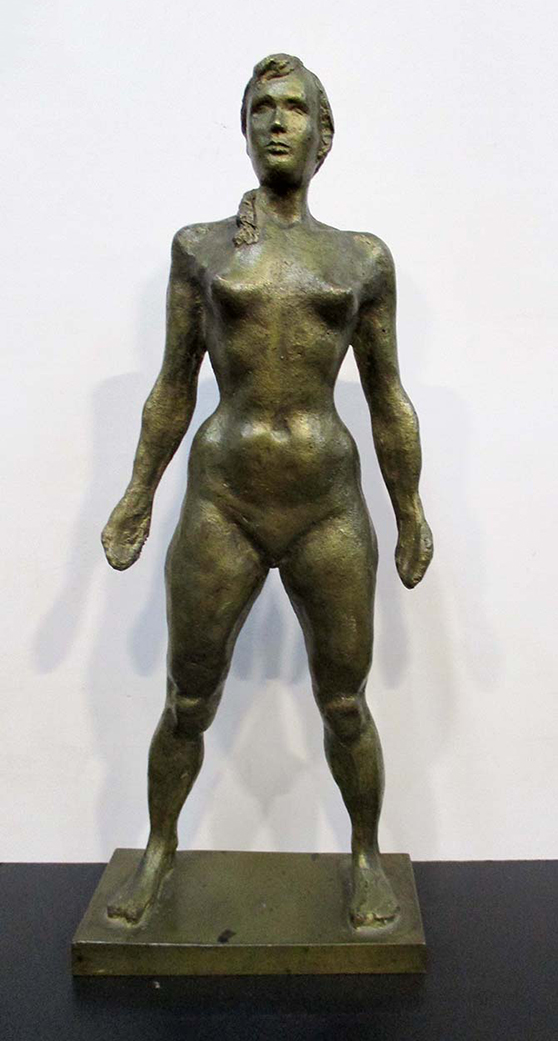

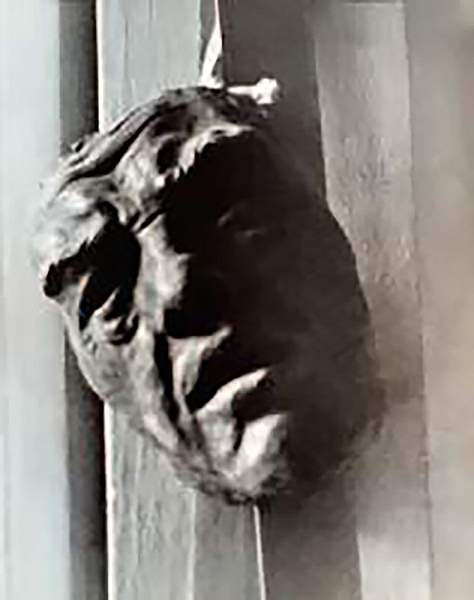

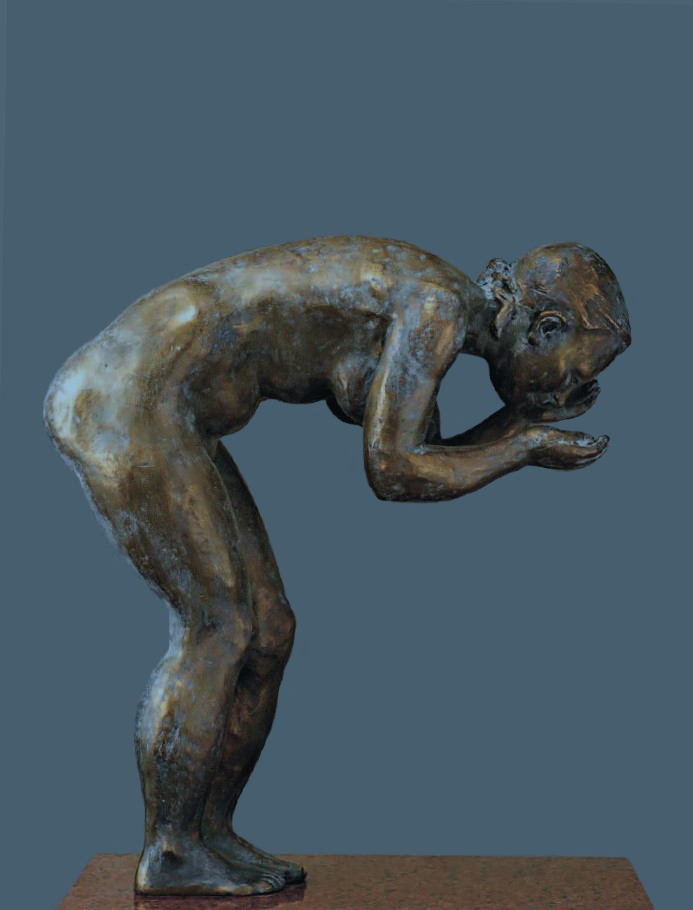

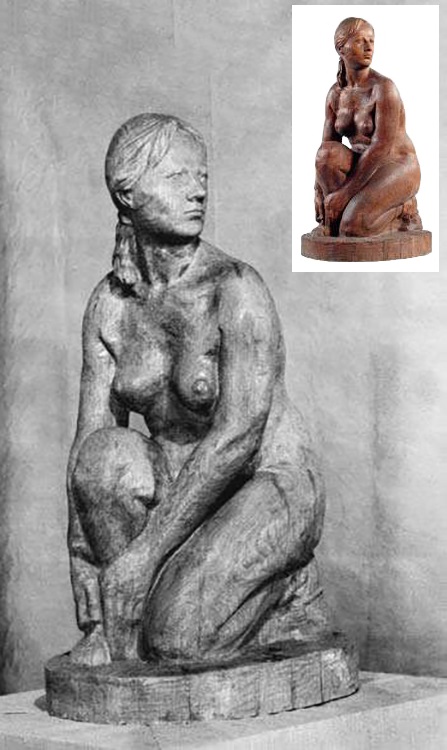

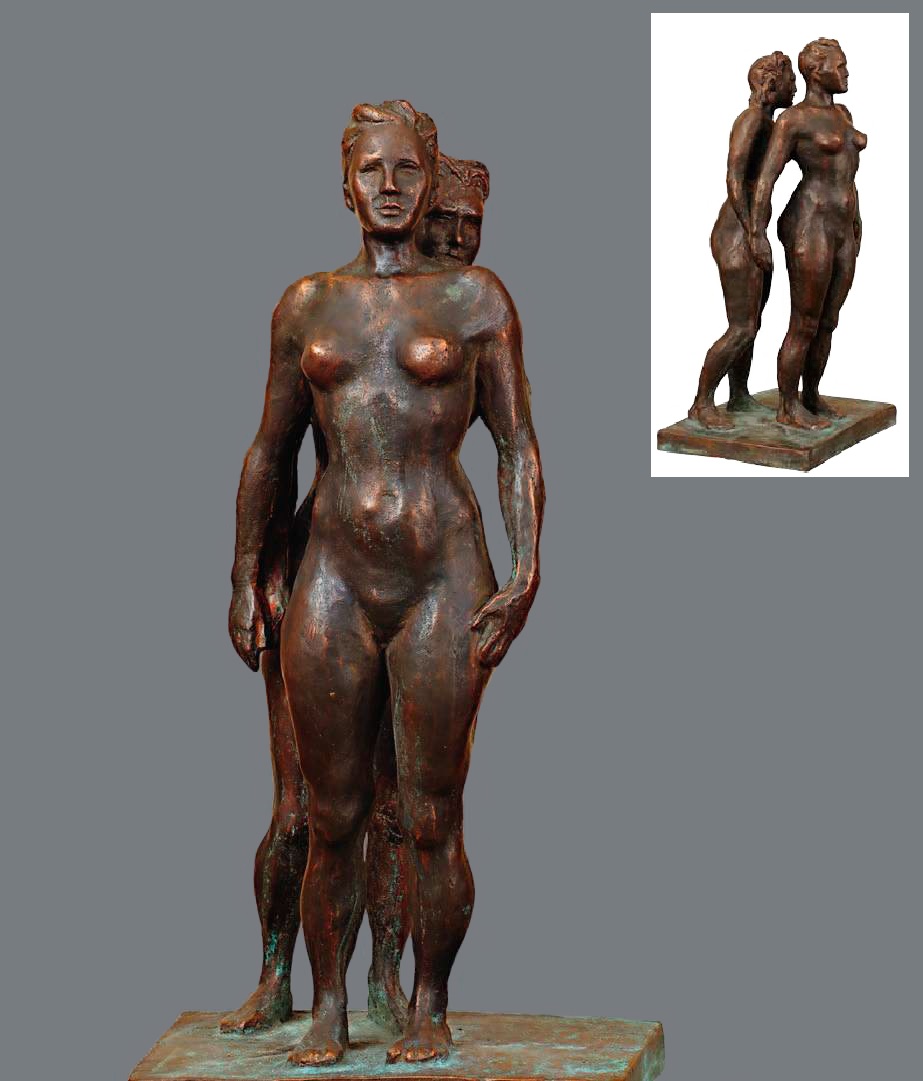

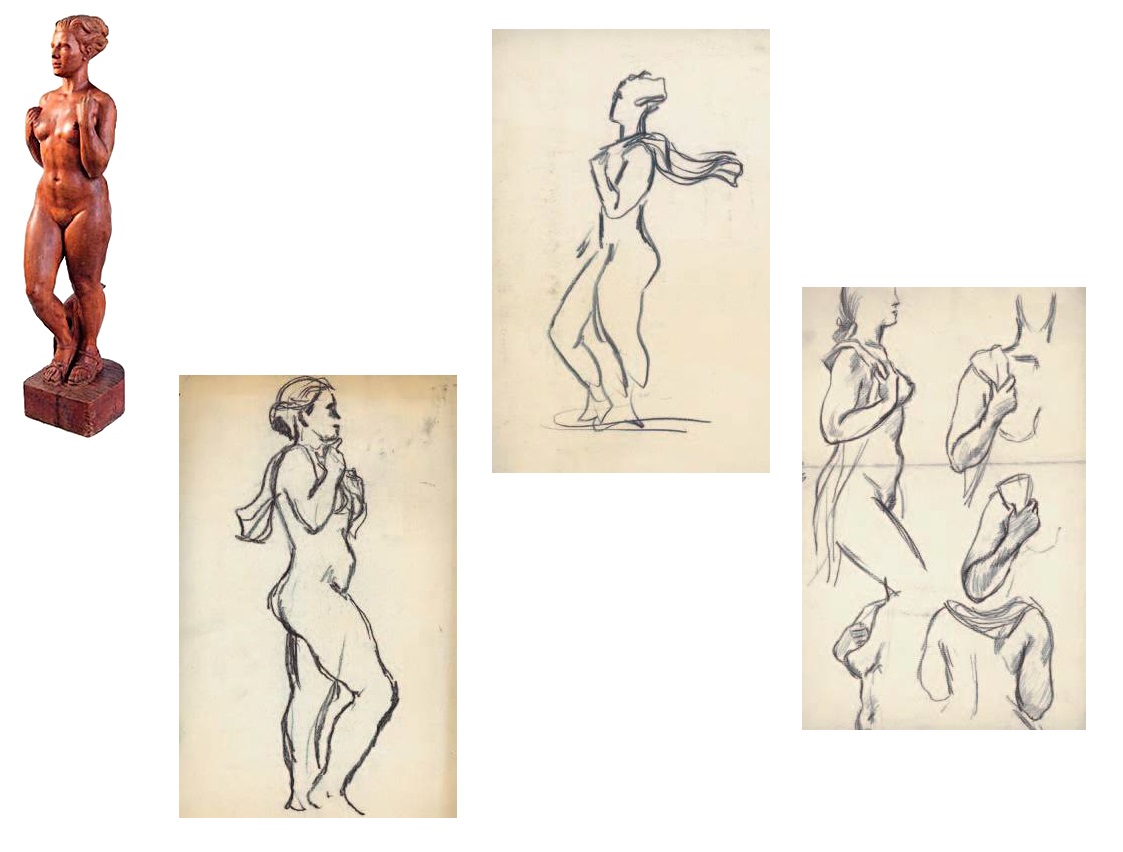

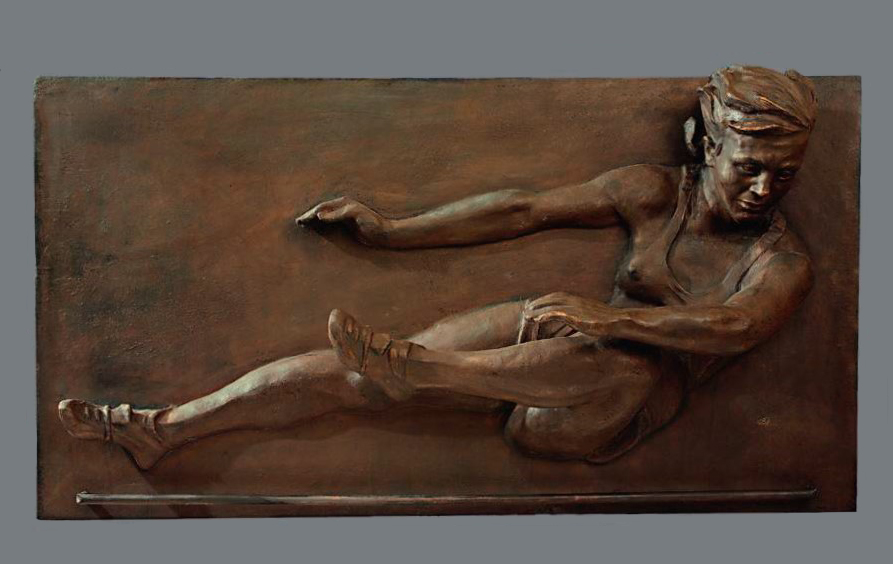

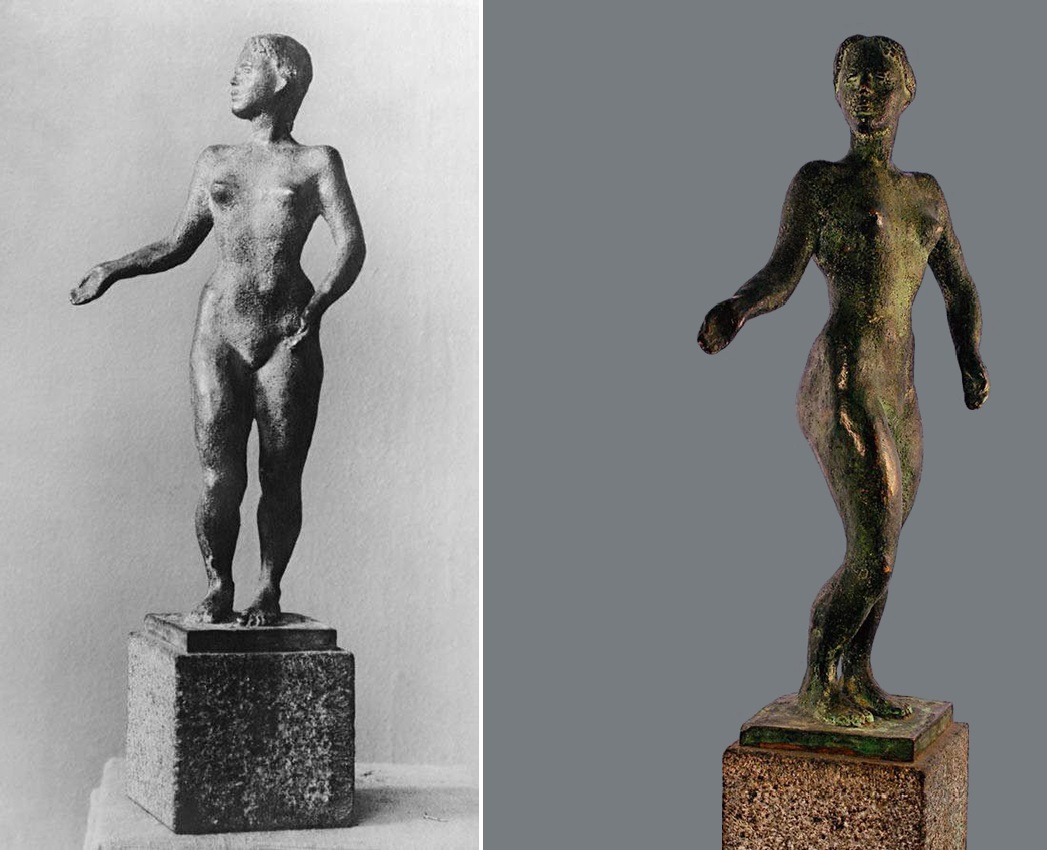

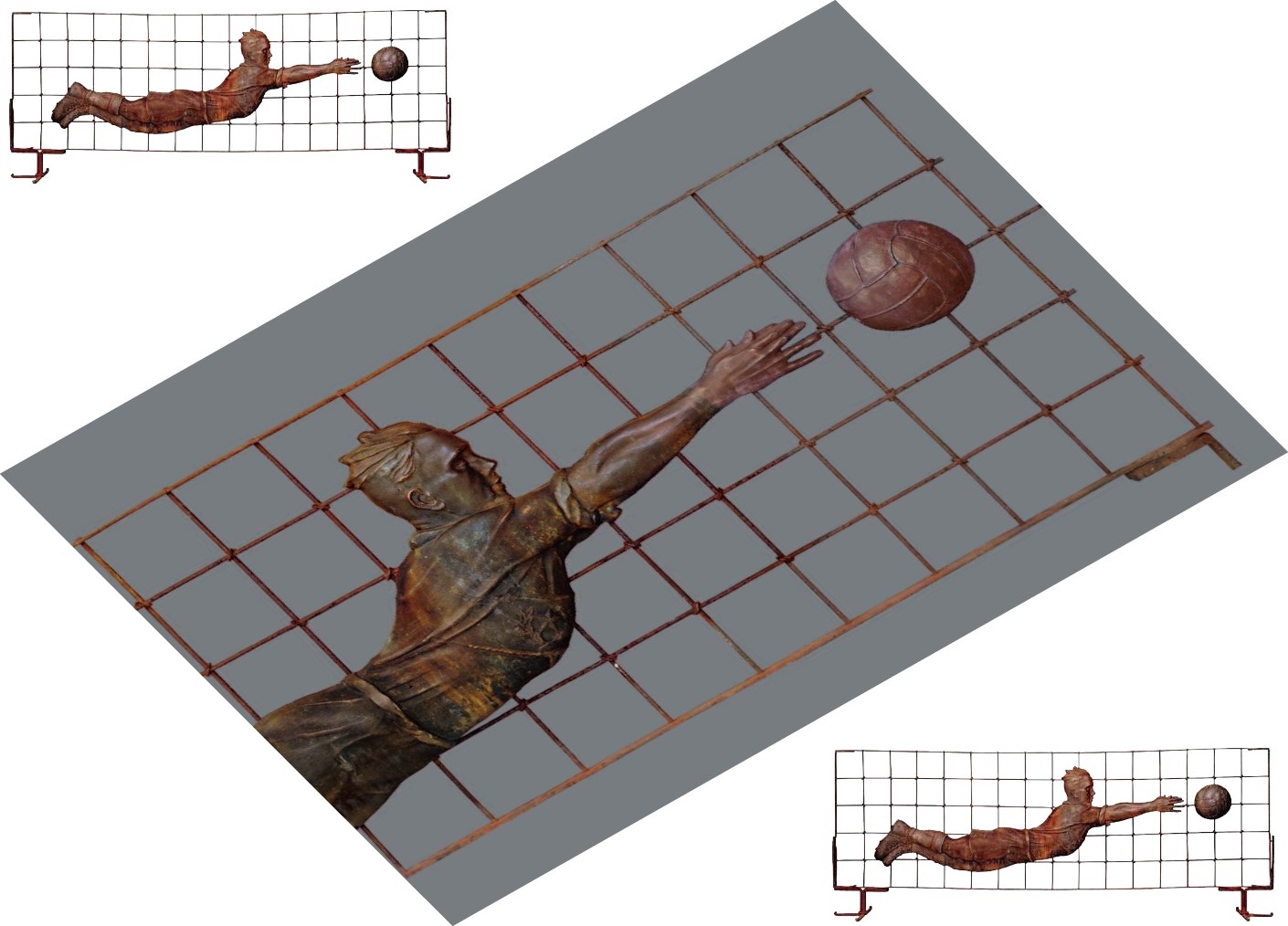

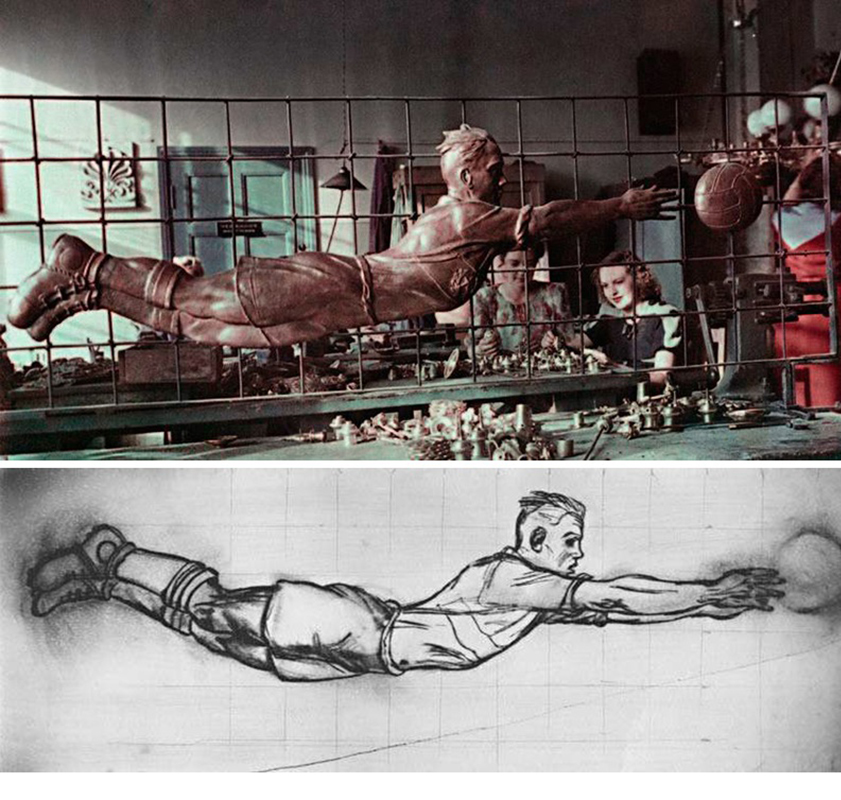

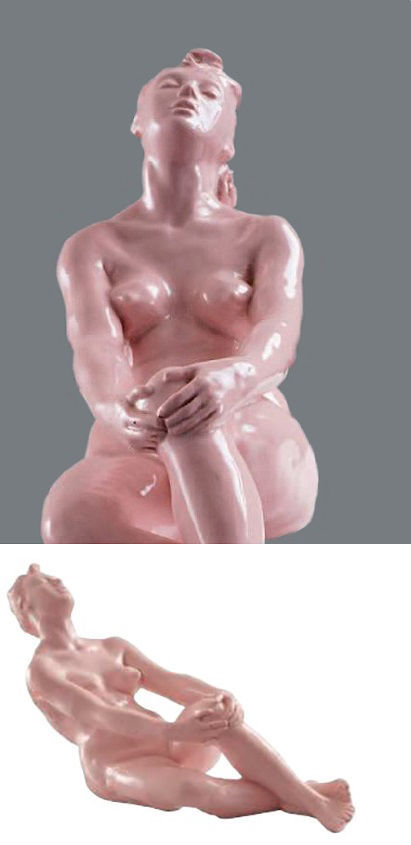

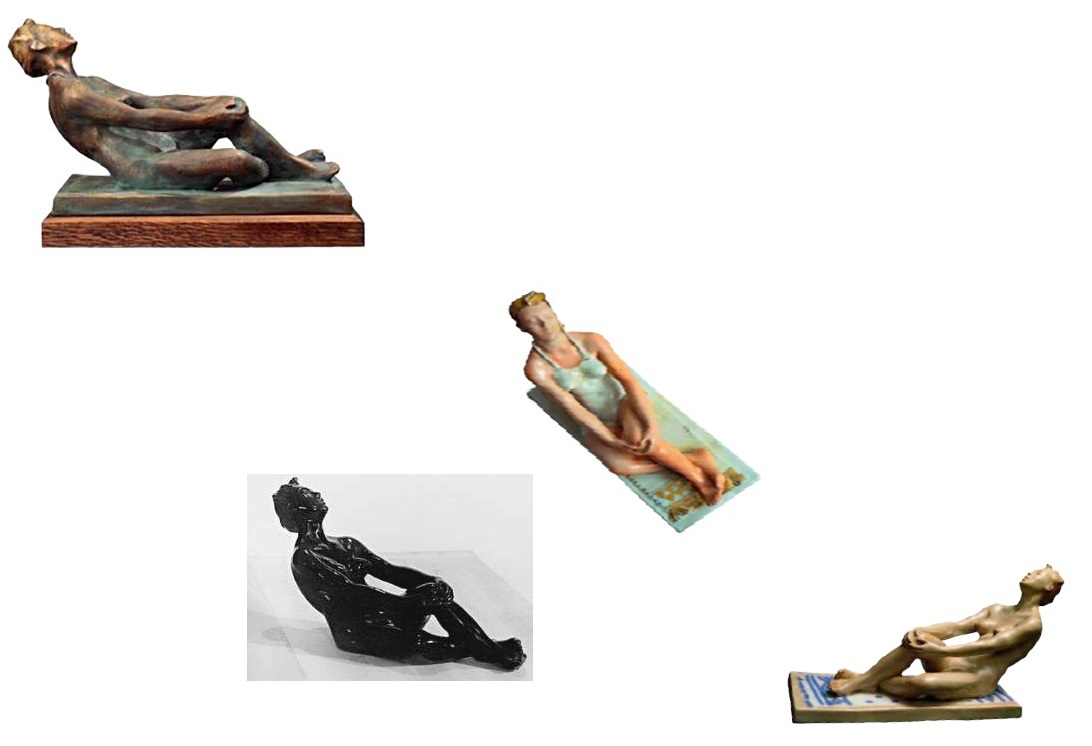

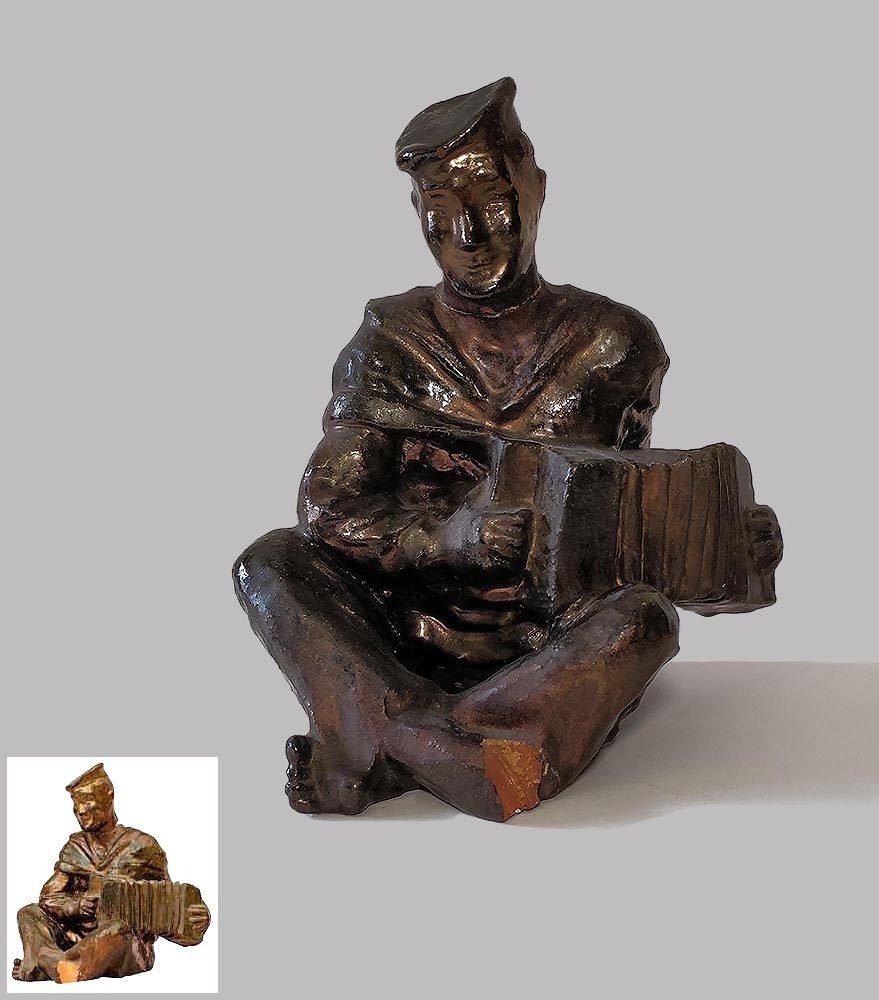

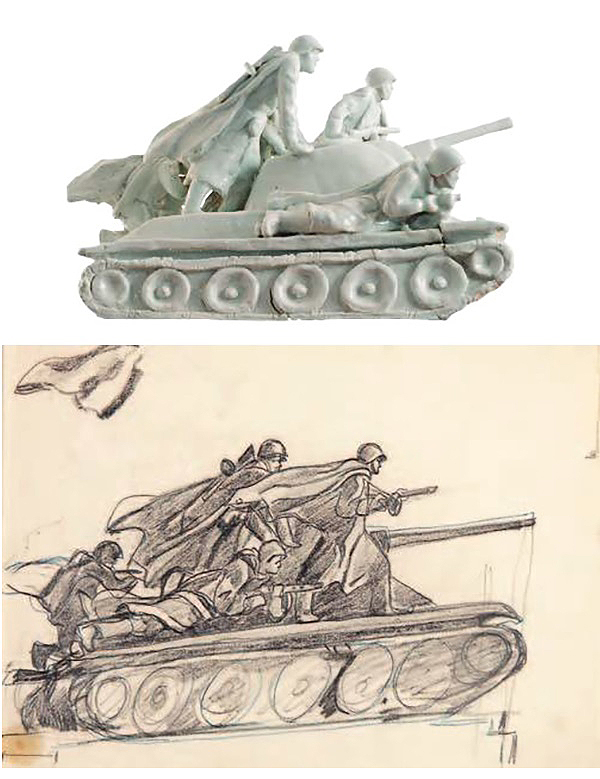

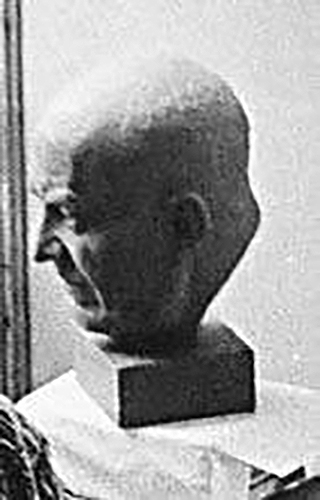

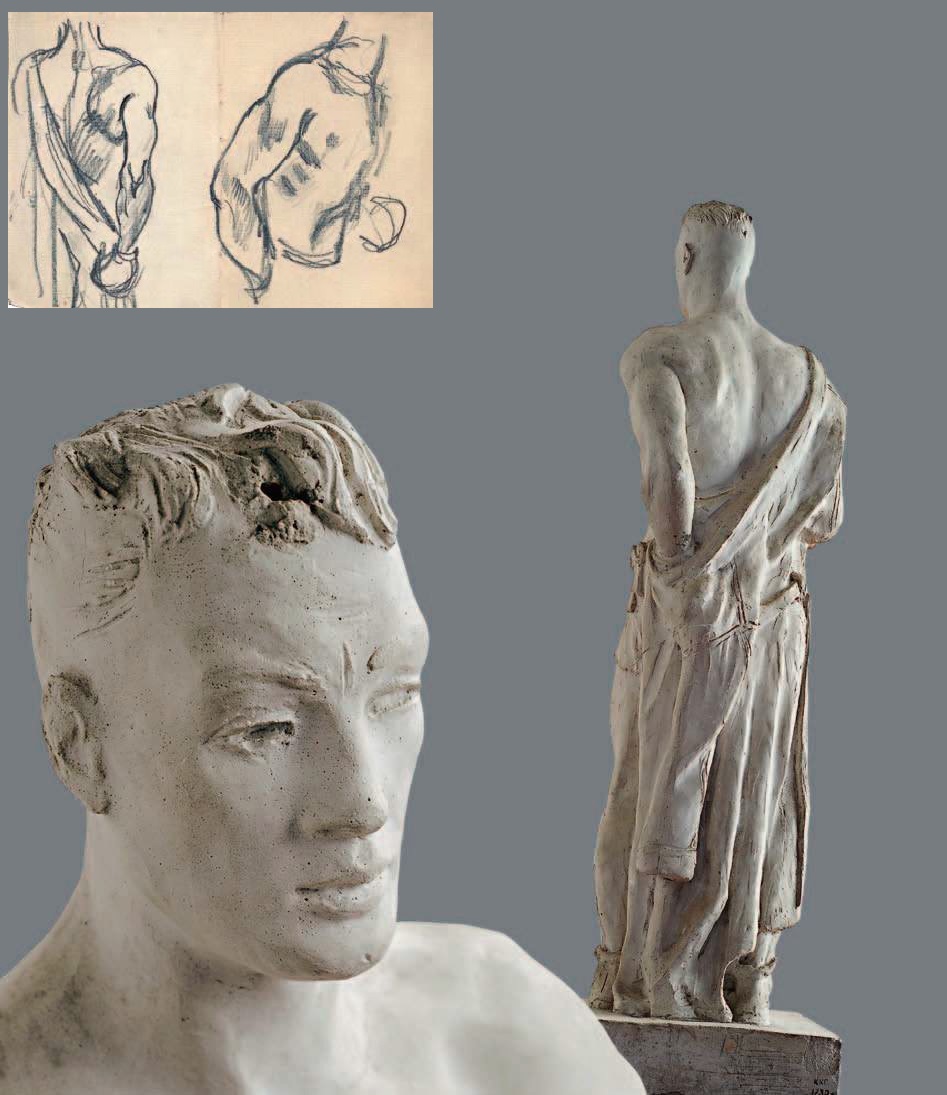

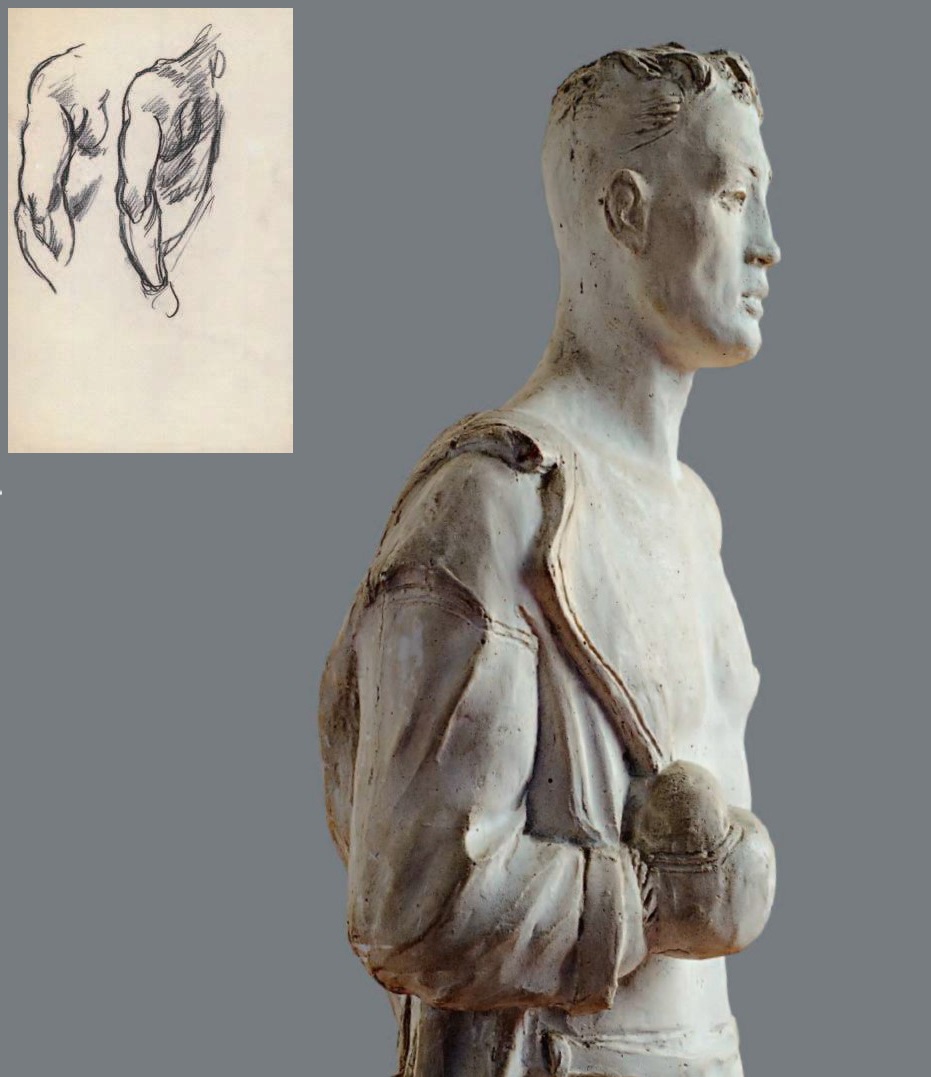

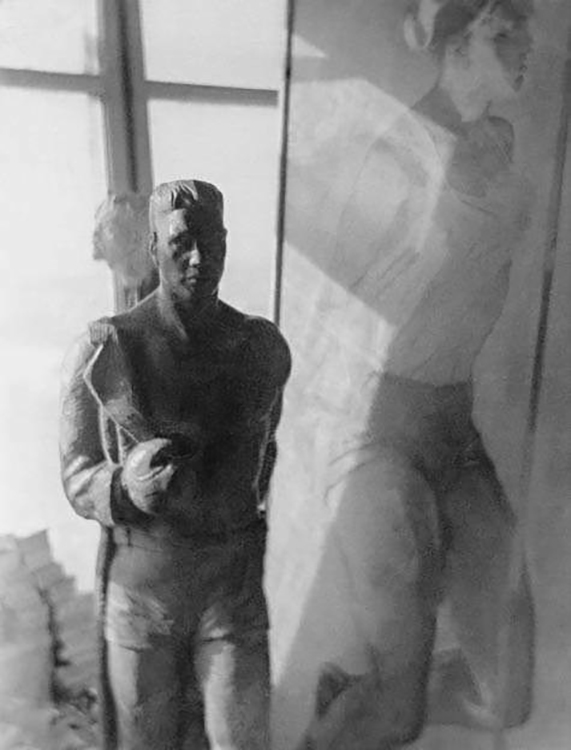

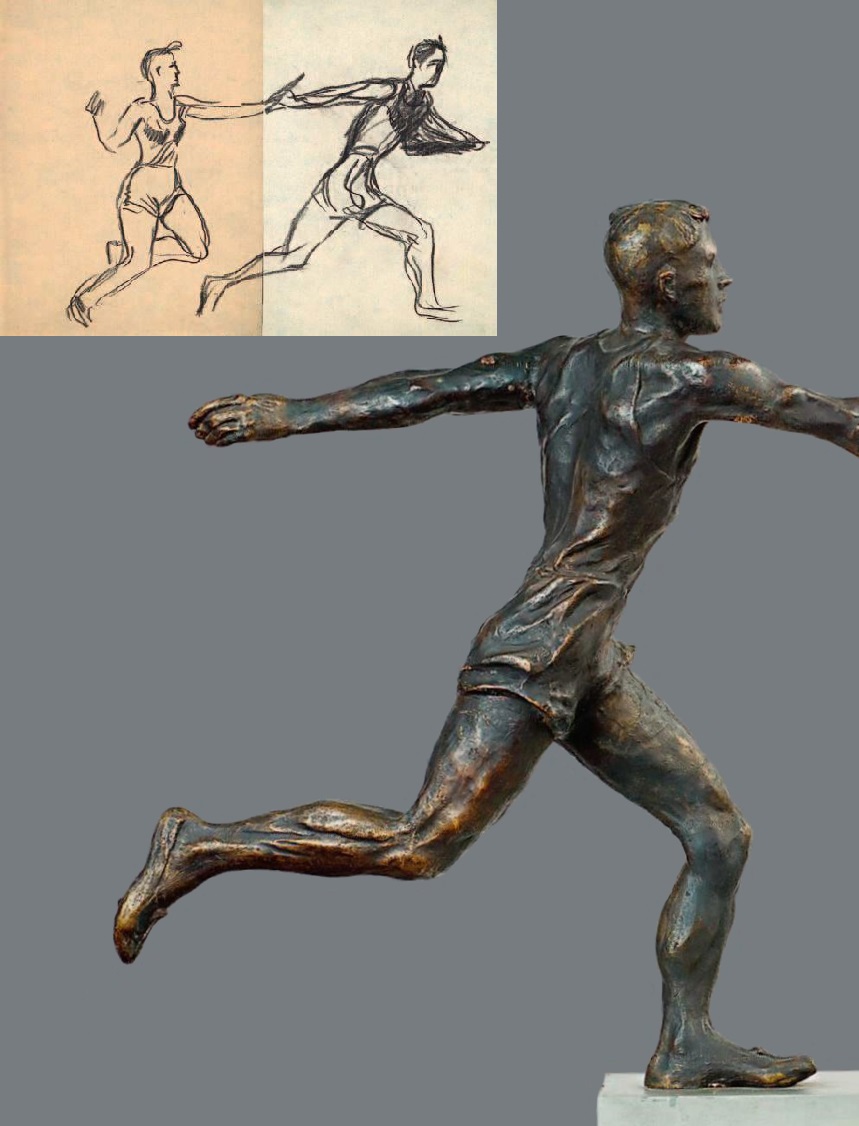

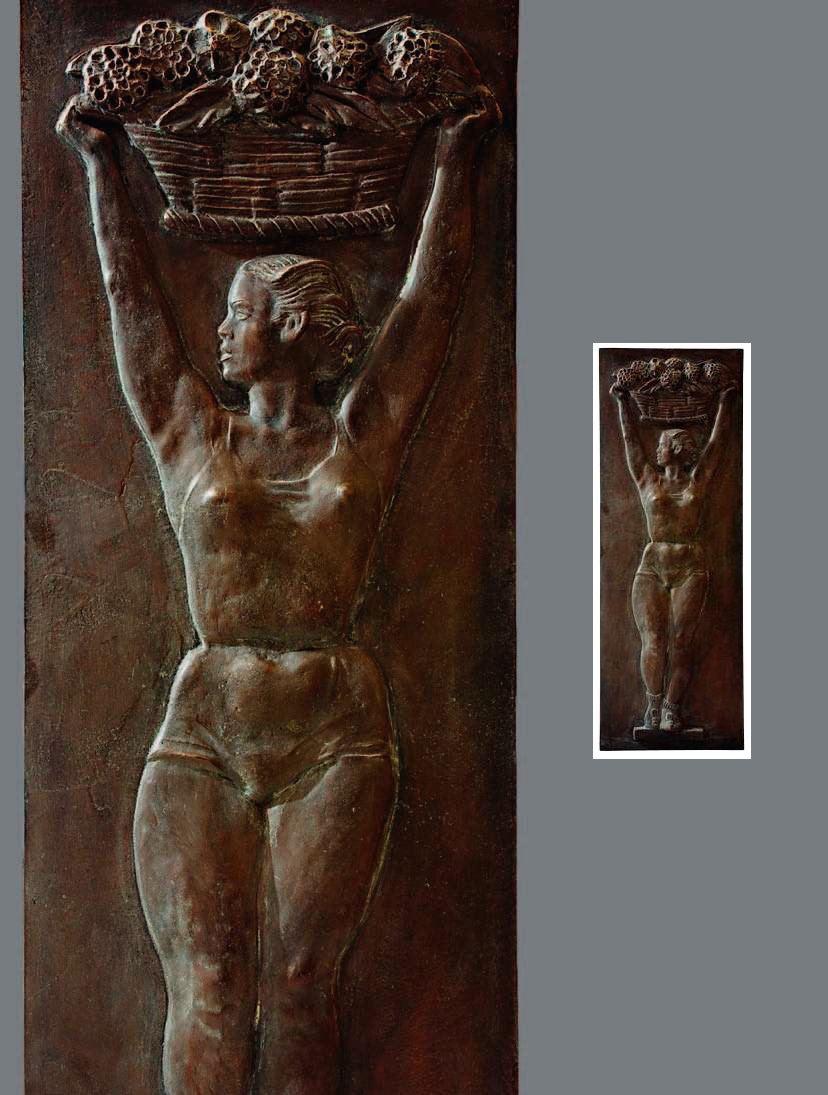

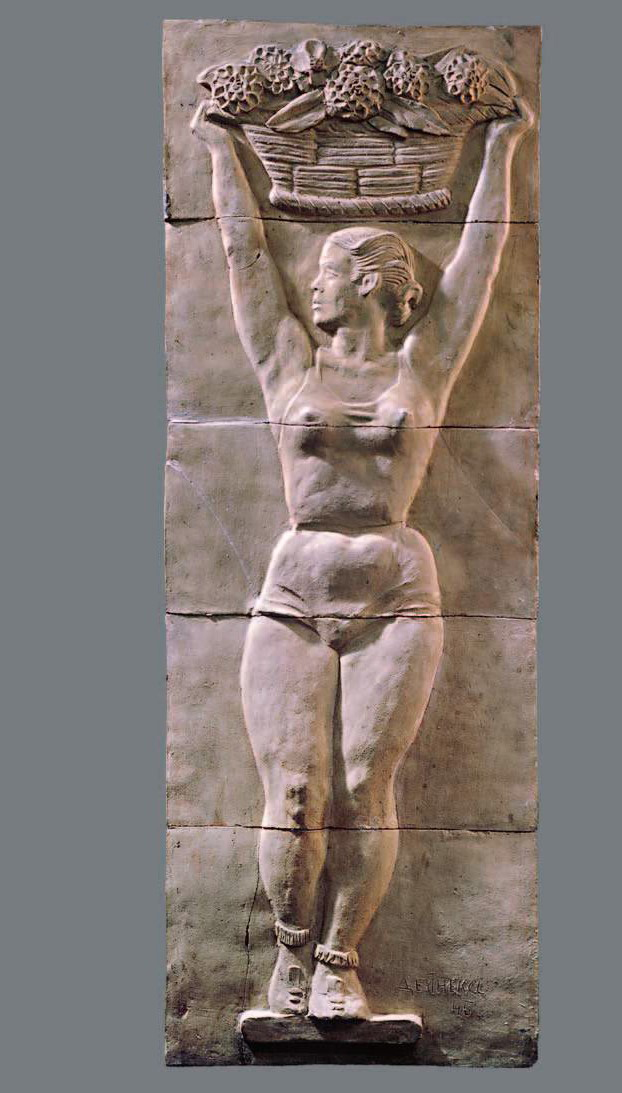

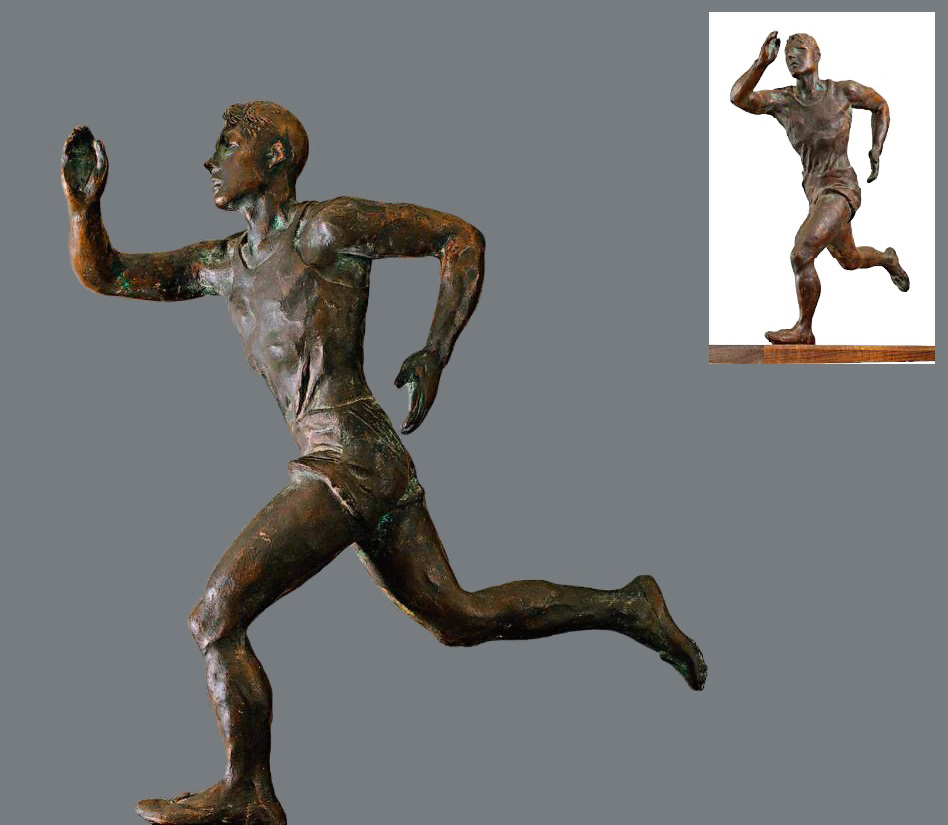

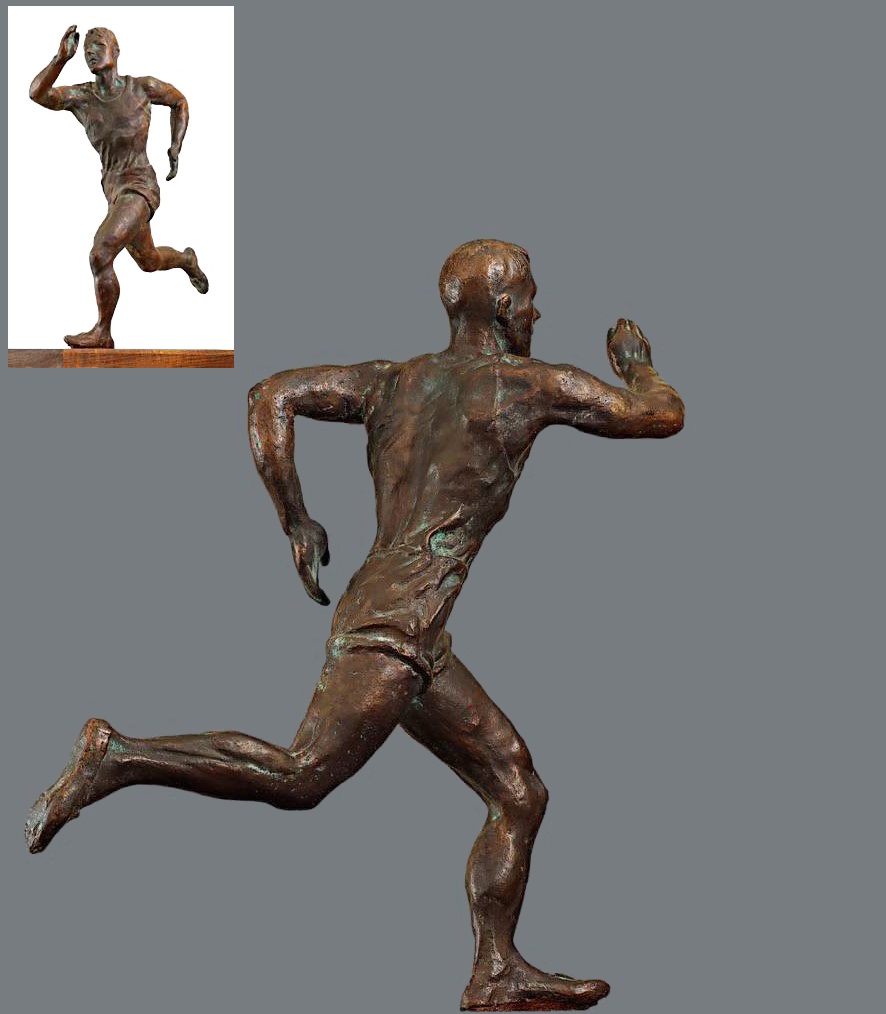

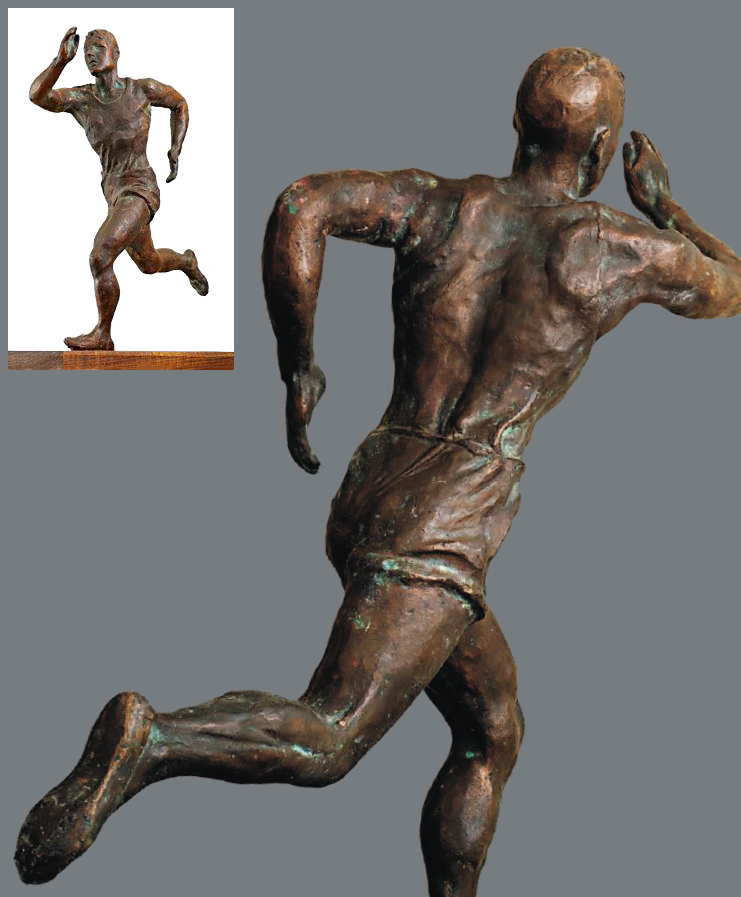

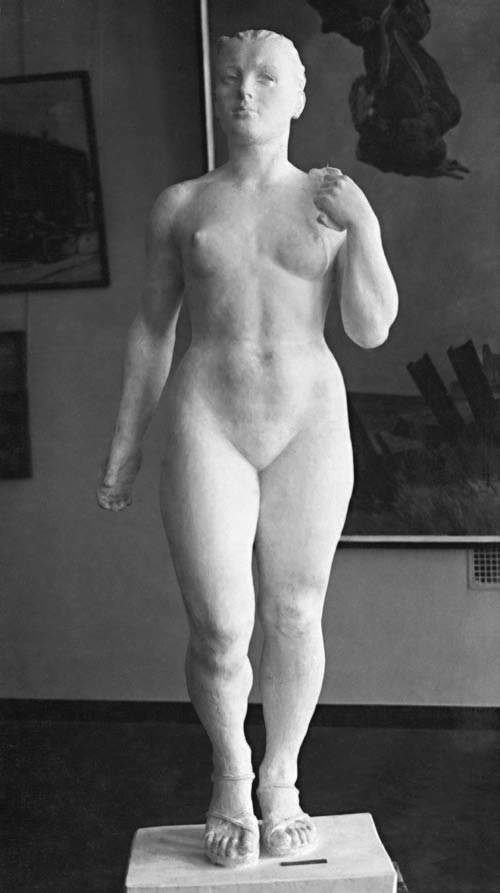

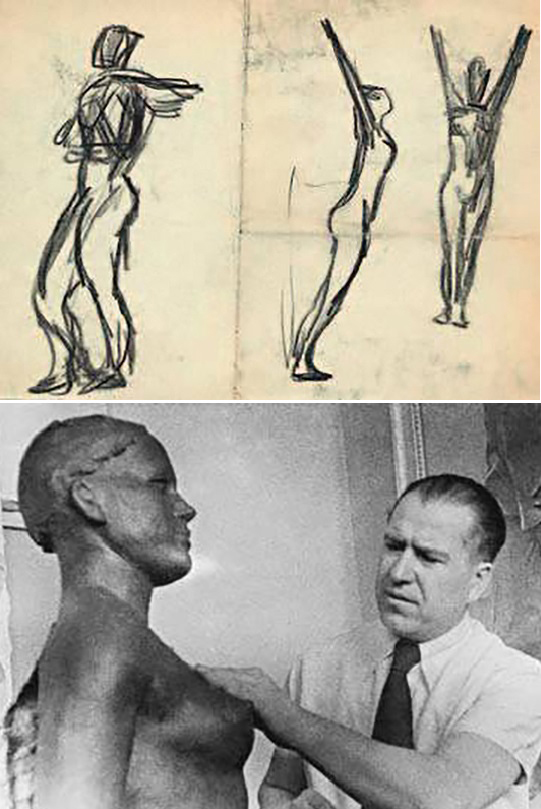

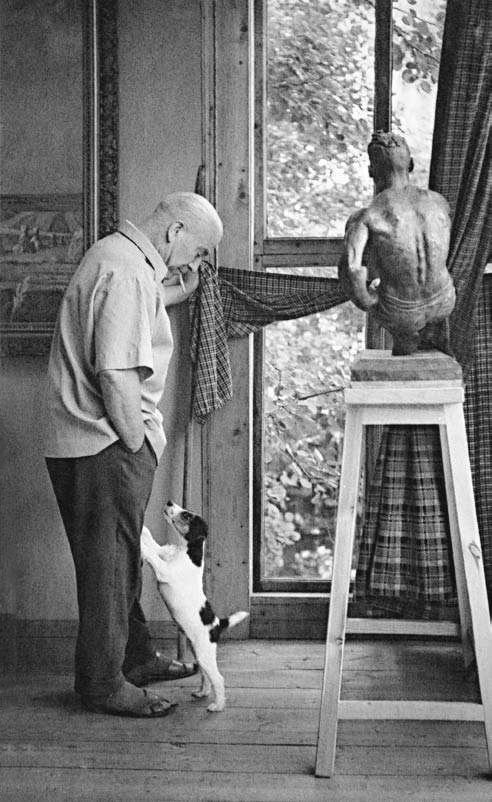

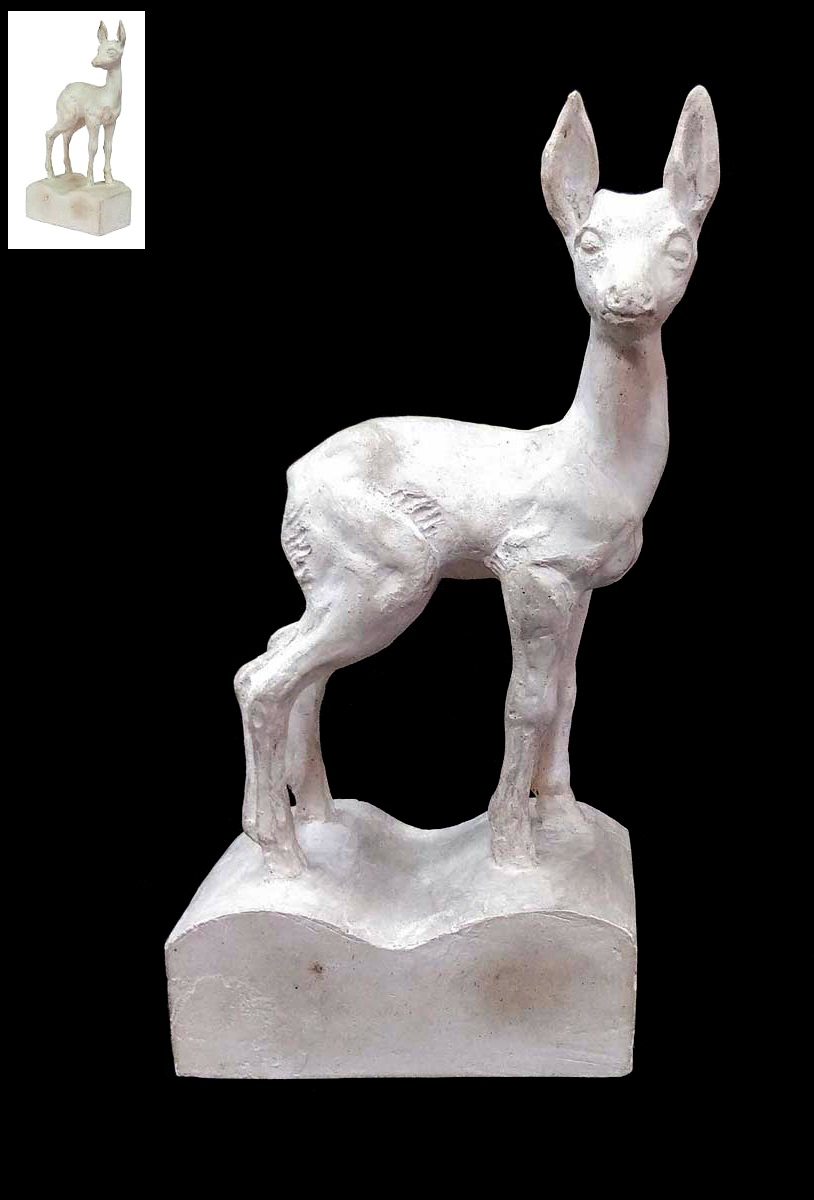

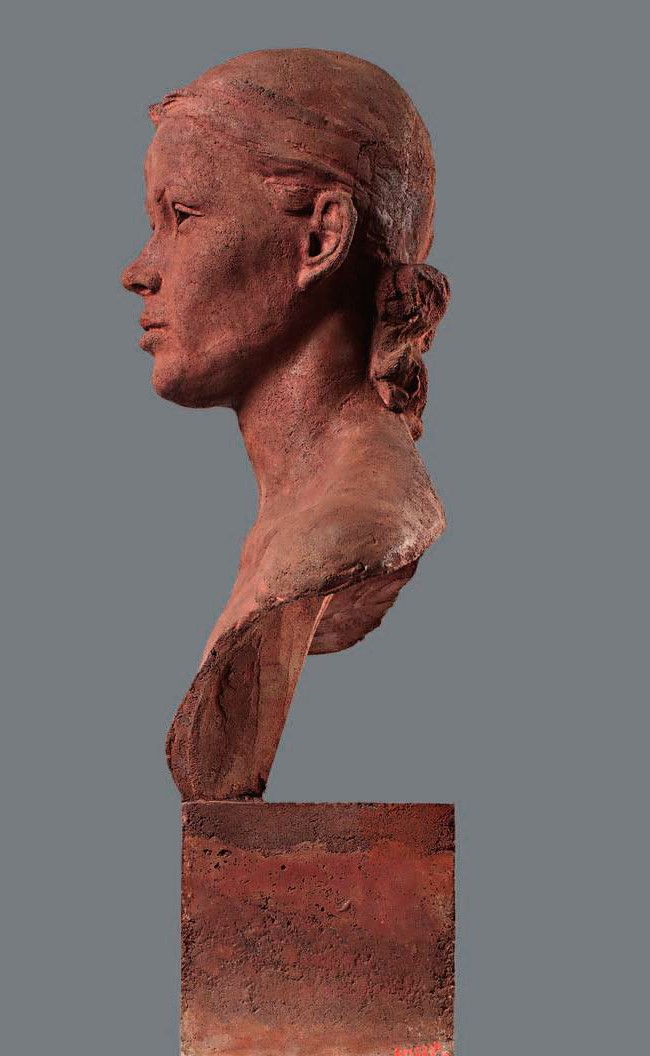

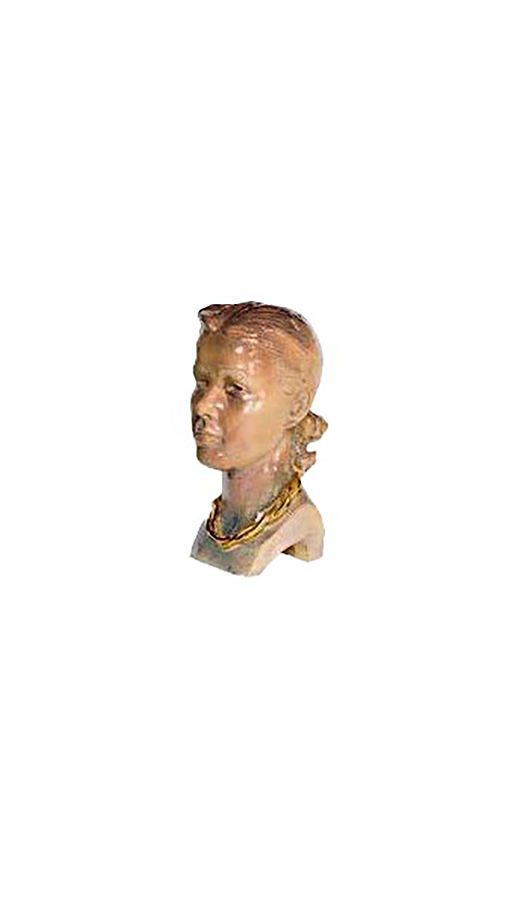

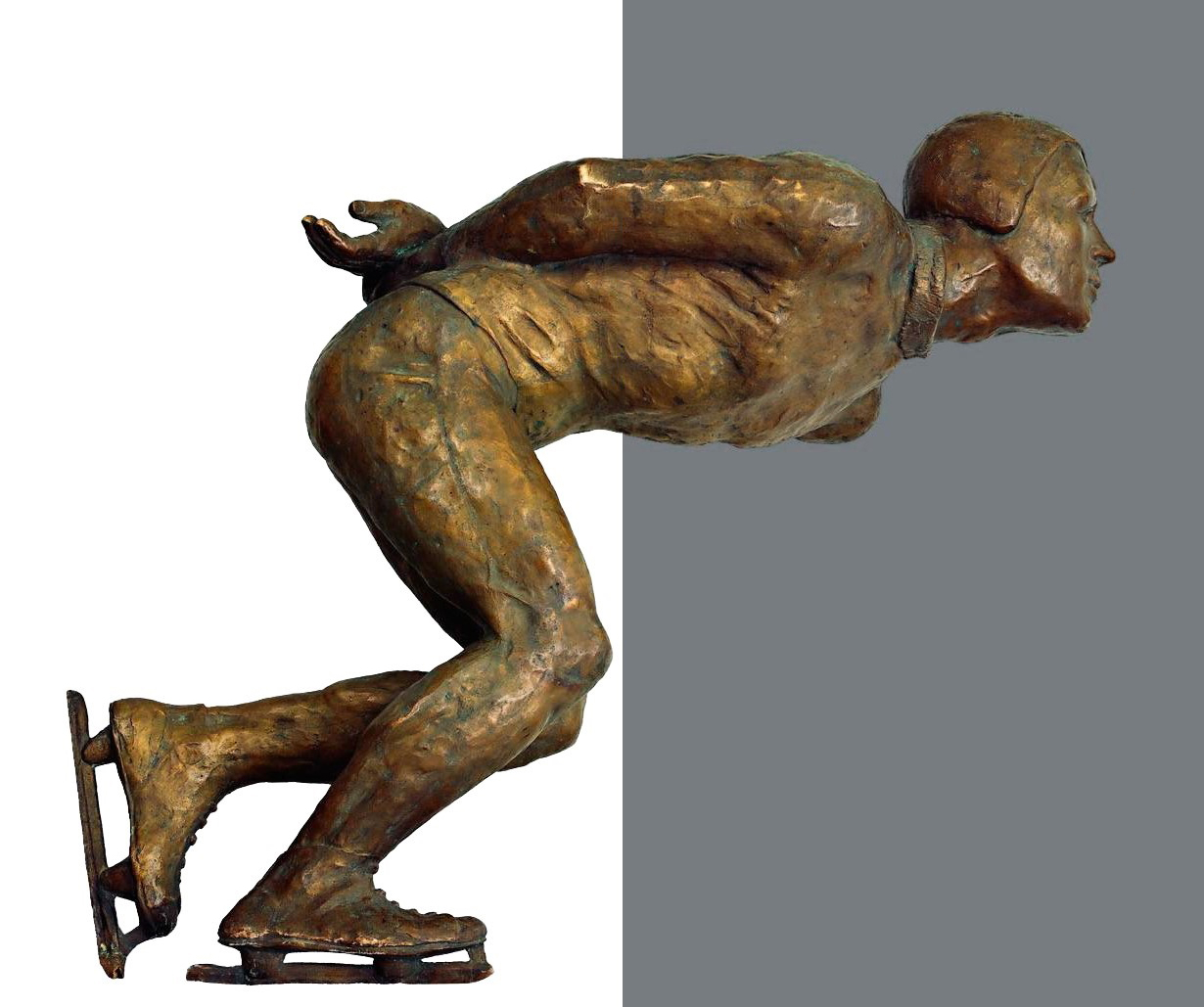

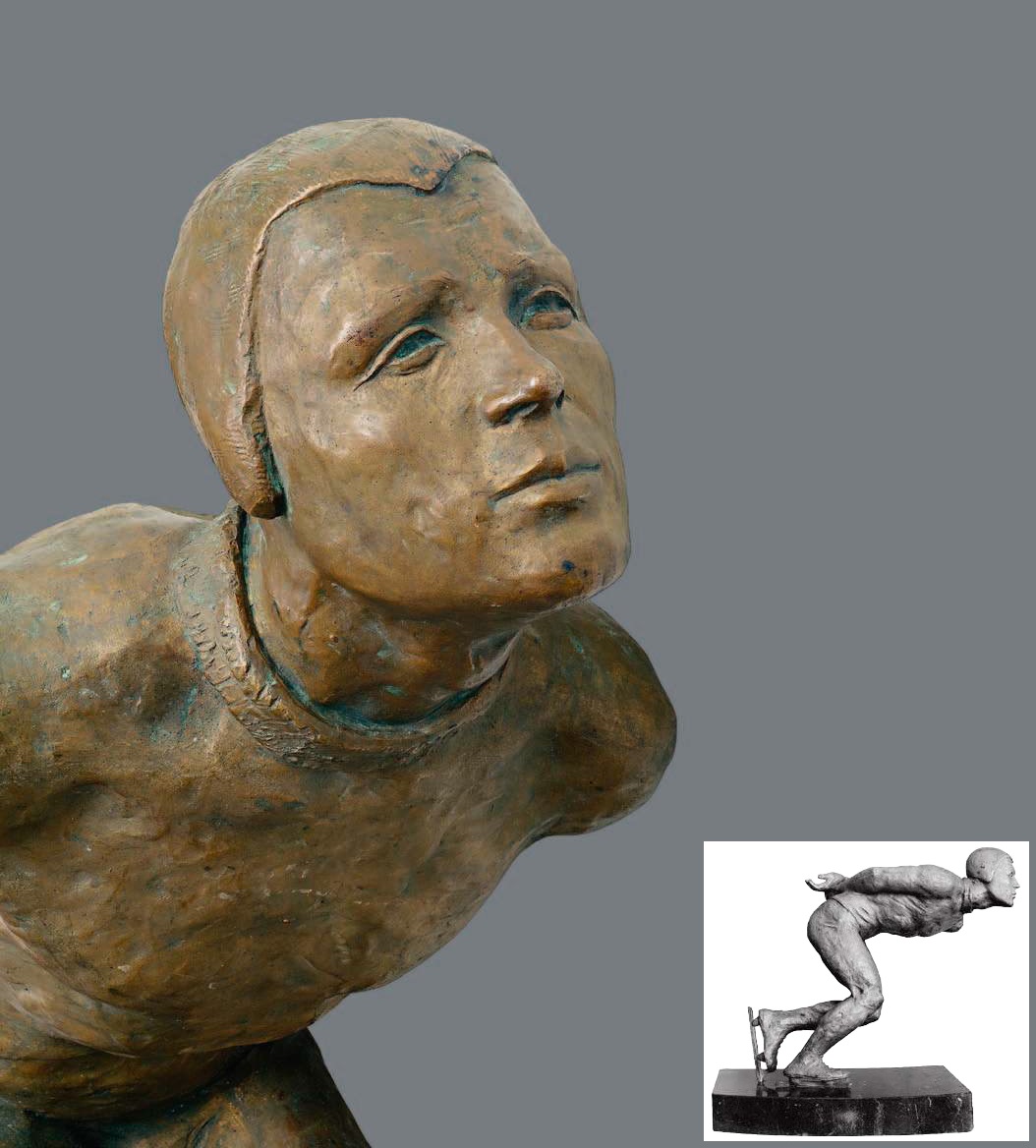

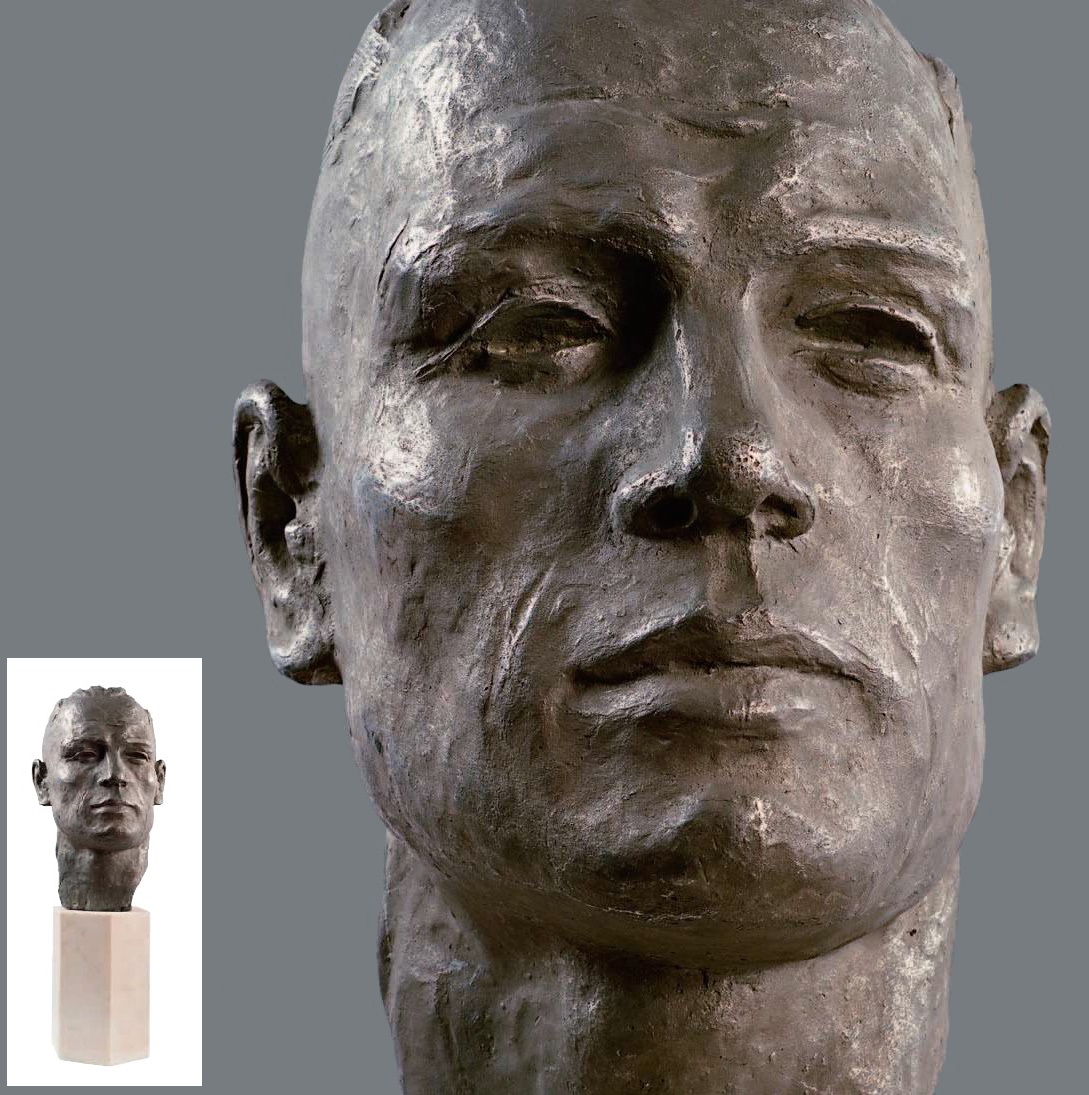

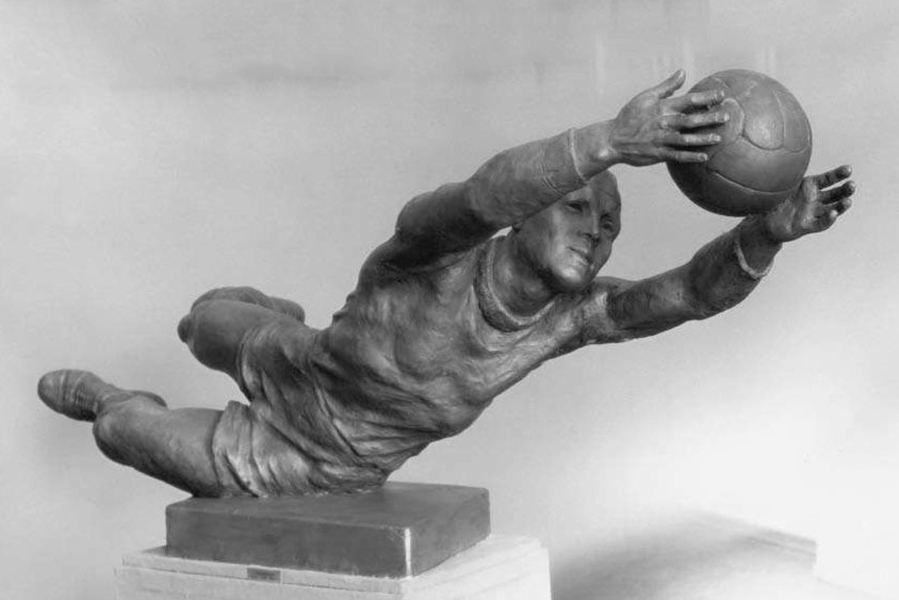

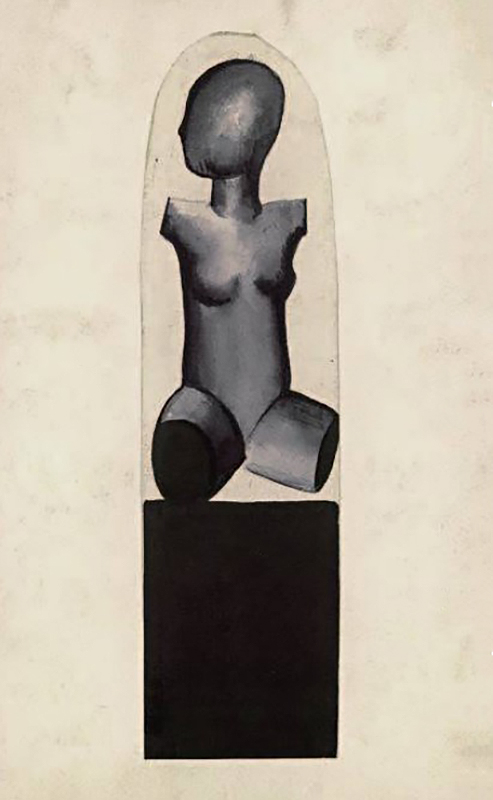

Начинает заниматься скульптурой: «Старуха» (1939, местонахождение не установлено), «Мальчик, прыгающий в воду» (1939, КМРИ, Киев), «Голкипер» (1939-1940, местонахождение не установлено), «Купальщица» (1940, местонахождение не установлено), «Атлет» (1940, ГТГ), портреты С.И. Лычёвой (1940, ГТГ, ККГ и частное собрание), «Конькобежец» (1940, Ярославский художественный музей).

В 1940‑м утвержден в ученом звании профессора по кафедре монументальной живописи МГХИ.

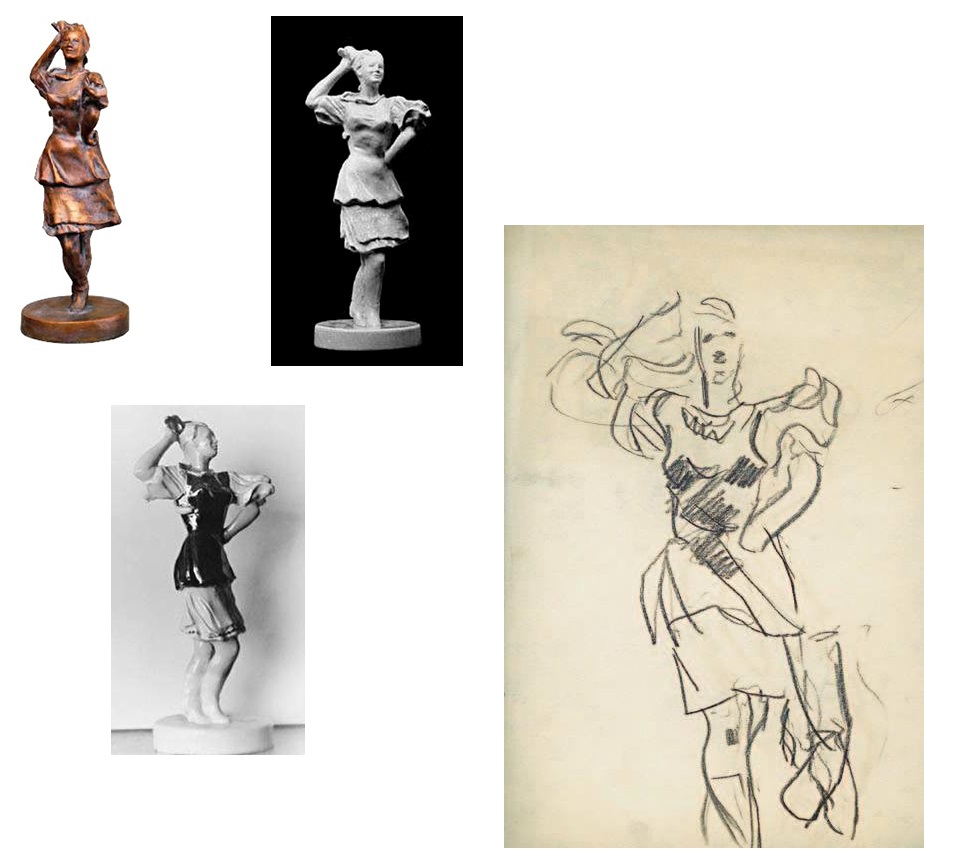

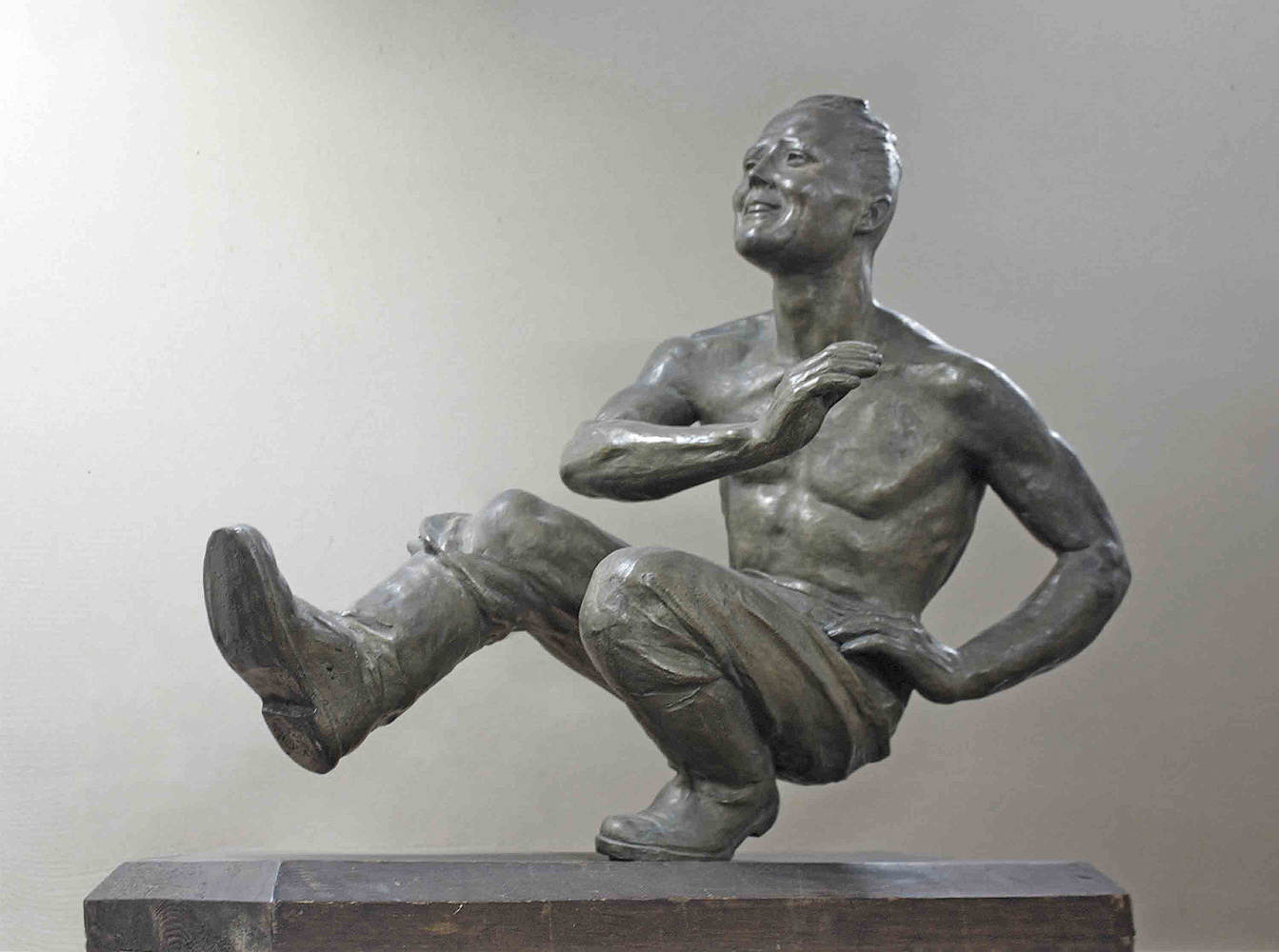

1941-1944 Создает скульптуру «Гопак» (1941, ККГ). Пишет картины «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941, ГТГ), «Оборона Севастополя» (1942, ГРМ), «Сбитый ас» (1943, ГРМ), «Парашютный десант на Днепре» (1944, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева), «Раздолье» (1944, ГРМ), «Портрет Мирель Шагинян» (1944, частное собрание) и другие (всего более 30 работ).

Во время командировки на фронт в феврале 1942 года делает большое число зарисовок, создает на их основе графические работы.

В конце 1944‑го оформляет спектакль «День рождения» в ЦТСА (премьера состоялась в январе 1945‑го).

Преподает в МГХИ.

В 1943‑м выставляется в залах Третьяковской галереи вместе с С.В. Герасимовым, П.П. Кончаловским, С.Д. Лебедевой, В.И. Мухиной, Д.А. Шмариновым.

В годы войны позиция Дейнеки-художника, несомненно, усиливается. В декабре 1944‑го на собрании искусствоведческой секции МССХ обсуждается его творчество, в том числе вопрос, «реалист он или нет», в ответ на который Дейнека шутит: «А черт его знает».

1945-1947 Дейнека командирован в Берлин; по материалам поездки он создает серию графических и живописных работ (так называемая «Берлинская серия», 1945). Работает над графической серией «Москва военная» (1946-1947).

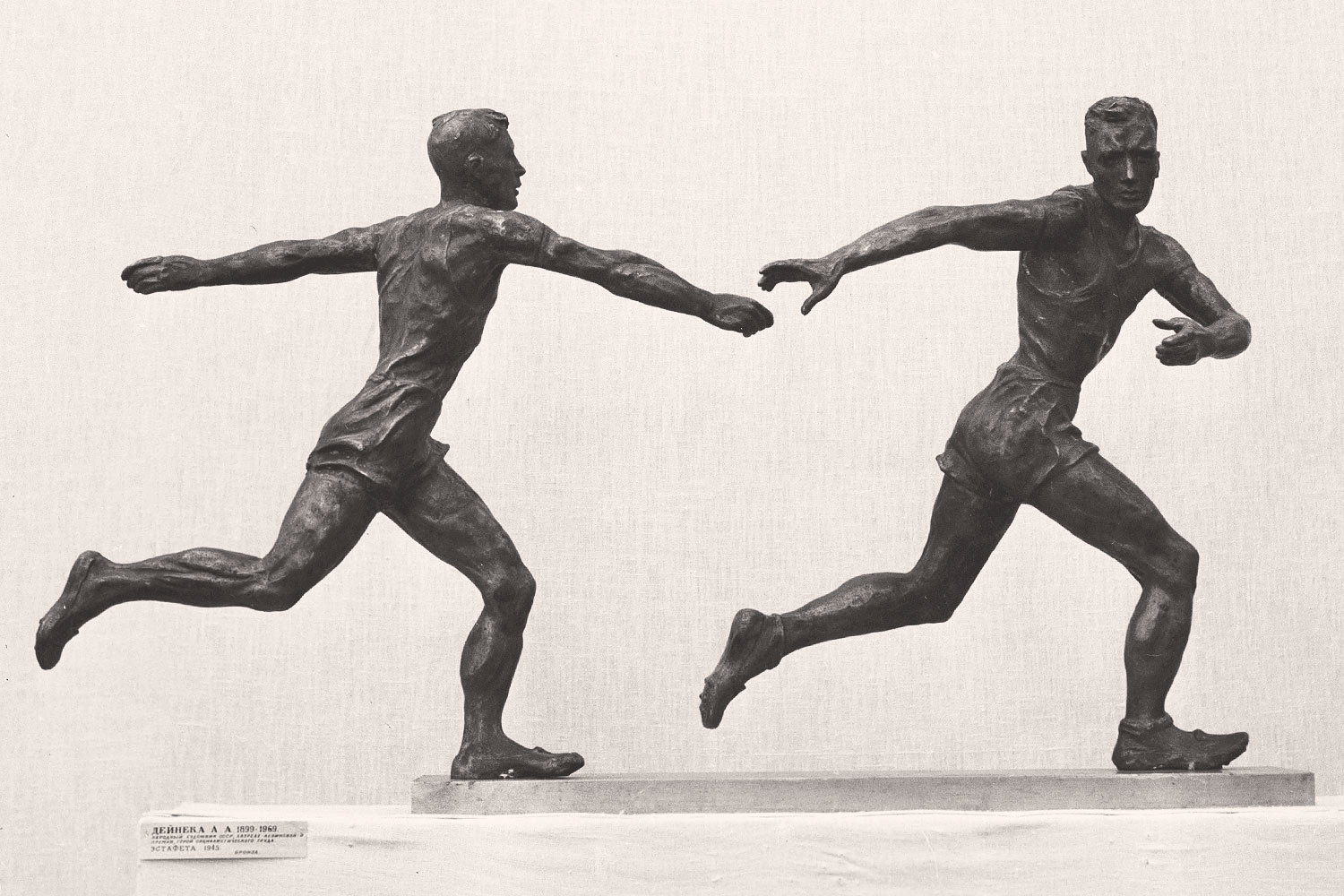

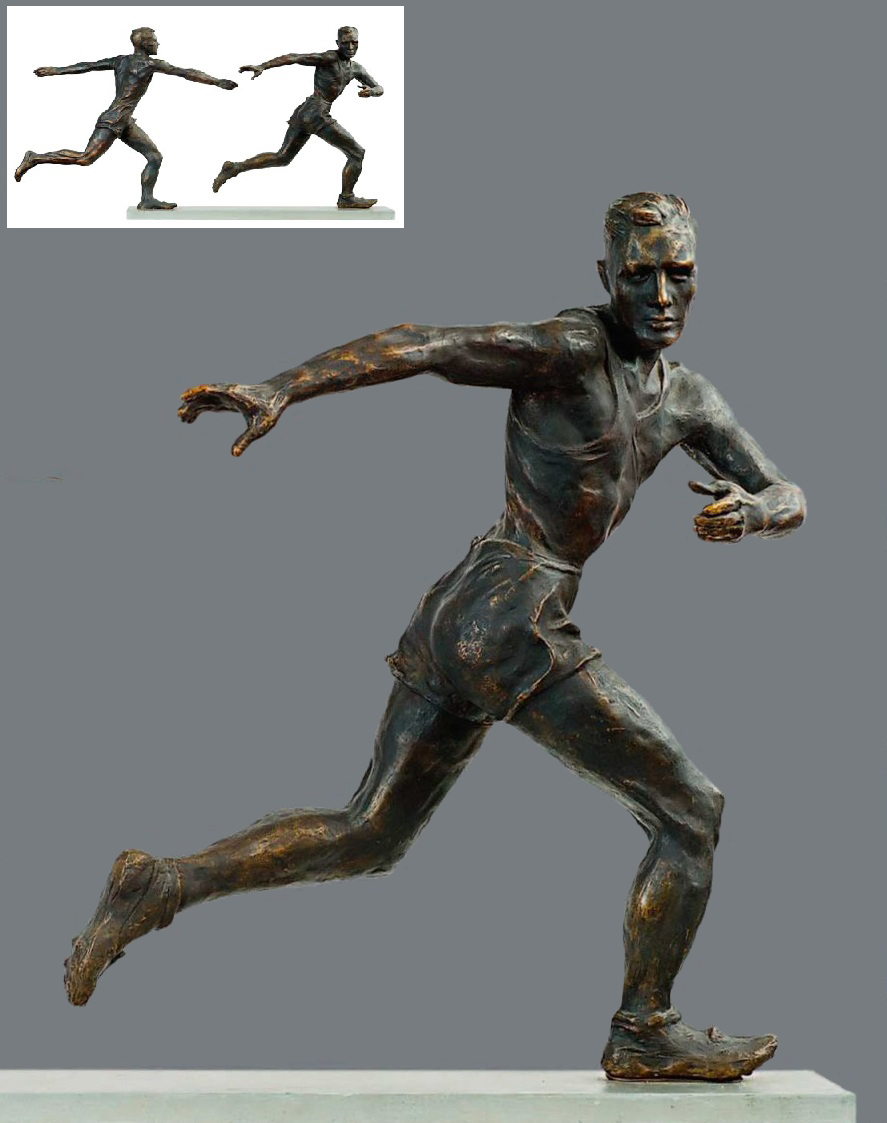

Пишет картины «Под Курском. Река Тускарь» (1945, ГТГ), «Бой амазонок», «Донбасс», «Утро», «Эстафета» (все - 1947, ГТГ) и другие (всего около двадцати).

Весной 1945‑го назначен директором вновь созданного Московского государственного института прикладного и декоративного искусства (МИПиДИ), возглавляет там же кафедру скульптуры.

Создает скульптуры «Эстафета» (1945, ГТГ), «Стометровка» (1947, ГТГ), «Боксёр» (КМРИ, Киев) и другие.

Произведения Дейнеки представлены на выставке советских художников в Вене (другие участники - С.В. Герасимов, А.М. Герасимов и А.А. Пластов). Вместе с С.В. Герасимовым направлен в Вену на открытие экспозиции.

Создает серию графических работ с видами австрийской столицы, в том числе акварель «Весна в Вене» (1947 Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева (далее ГМИРК) Алма-Ата).

Утвержден в звании действительного члена Академии художеств СССР (1947).

Вместе с тем, по мнению ряда критиков, работы Дейнеки «не дают той полноты отражения действительности, которую мы вправе требовать от советского художника».

1948-1953 В 1948‑м «по личному заявлению» освобожден от должности заведующего кафедрой монументальной живописи МГХИ; несколькими месяцами позже «согласно личной просьбе» освобожден от обязанностей директора МИПиДИ.

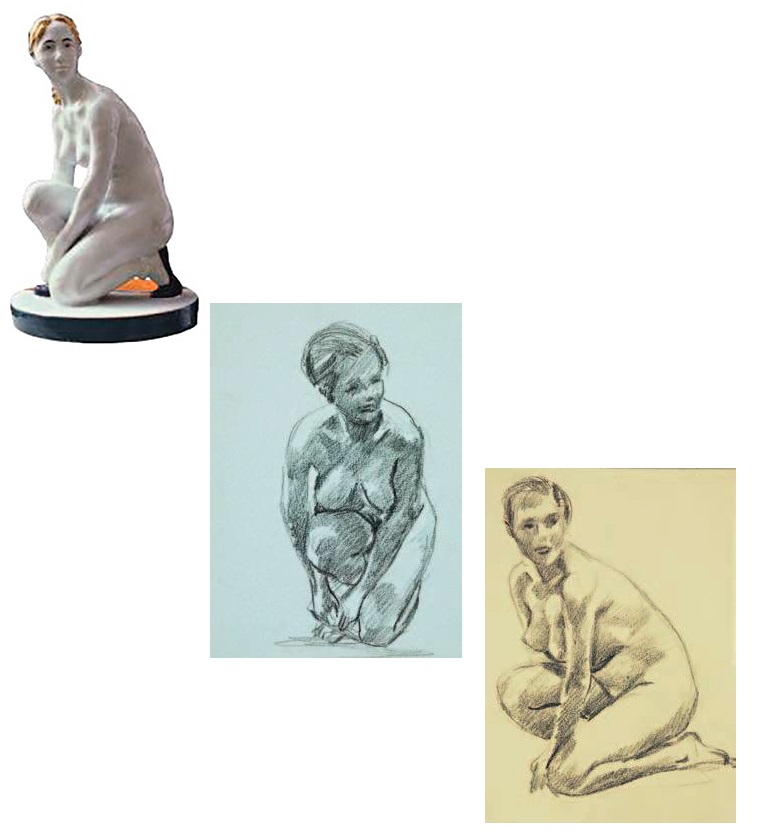

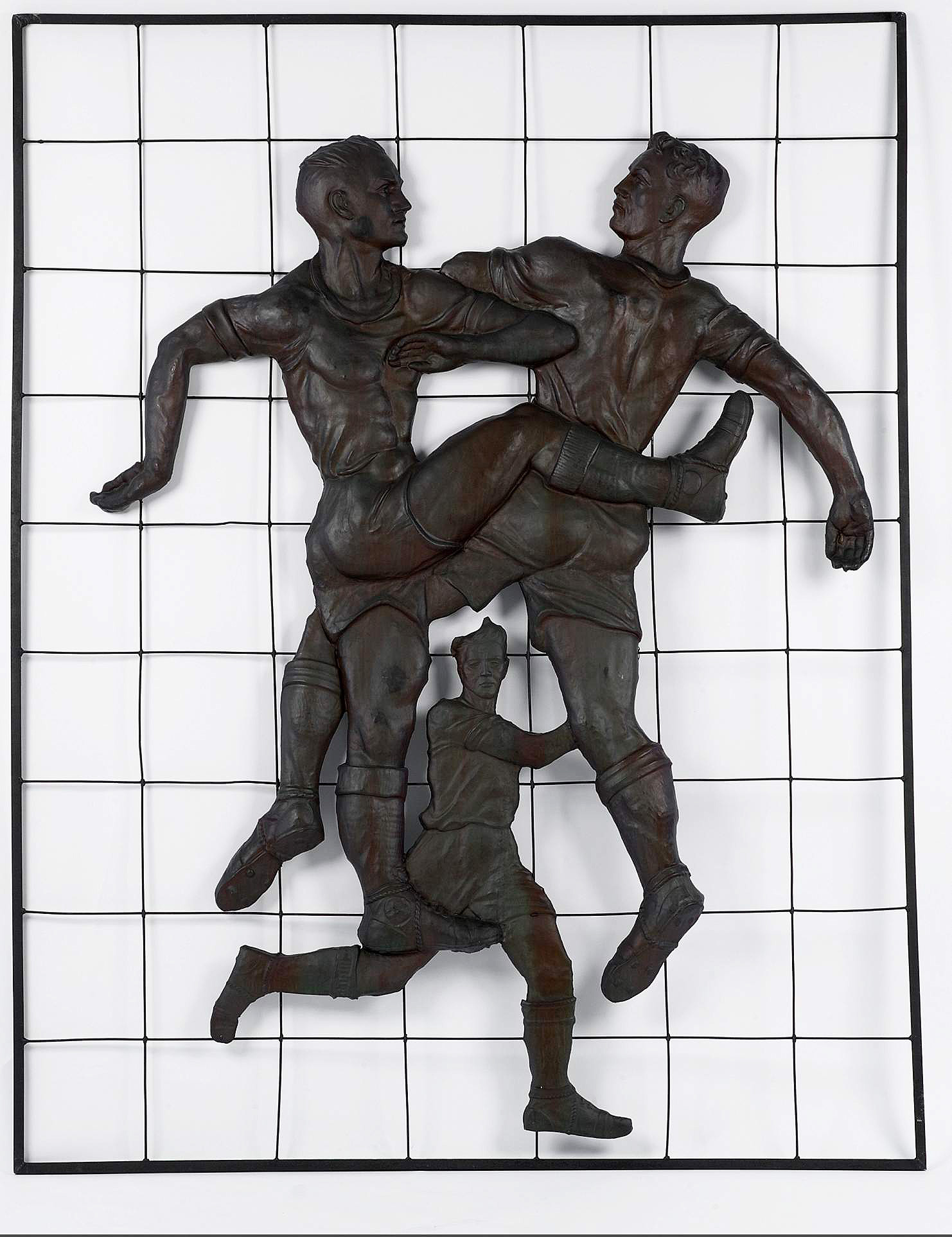

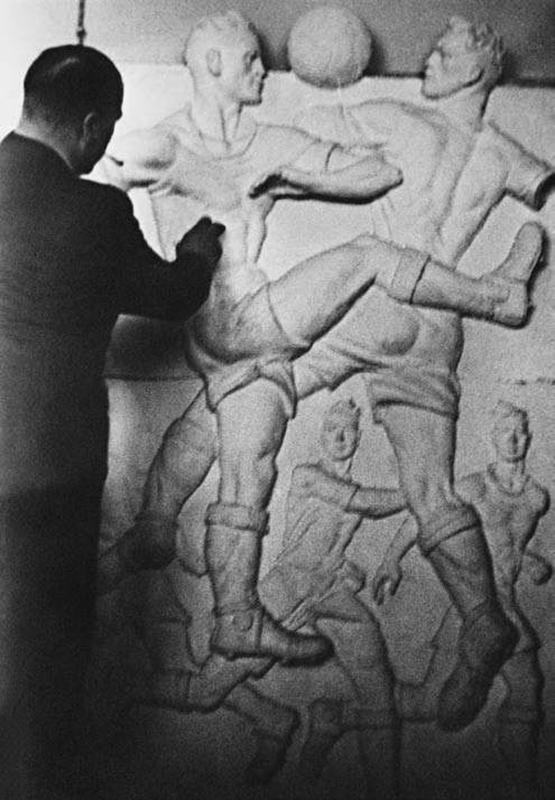

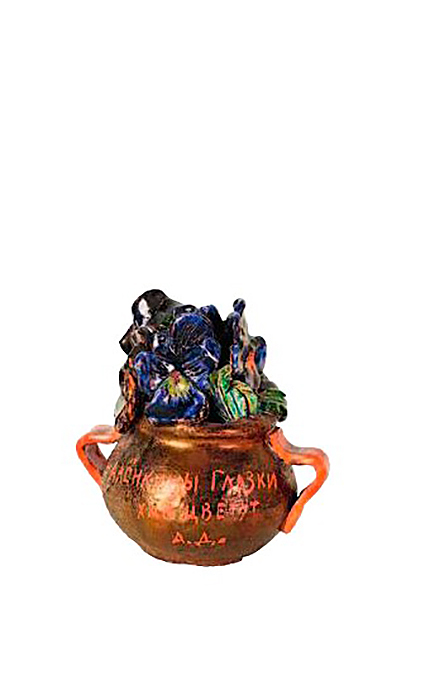

Продолжает преподавать в МИПиДИ вплоть до закрытия вуза в 1952‑м; создает около двух с половиной десятков скульптур в разных техниках. Среди них работы, выполненные в фарфоре либо терракоте, имеющие декоративно-прикладной характер («На пляже», «Украинка», «На концерте», «Олененок», «Клоун» и другие), и произведения, свидетельствующие об интересе к эксперименту (рельефы «Футболист» (1948-1950, частное собрание) и «Футболисты» (1948-1955, ГТГ); многофигурная композиция «Футболисты» (1950, дерево, ГТГ).

Пишет около сорока полотен, из которых более половины - цветочные натюрморты и пейзажи, а также «Автопортрет (1948, ККГ), «Народ в Великой Отечественной войне» (1948, ГРМ), «На просторах подмосковных строек» (1948, ГТГ), «Мать и сестра» (1954, ККГ).

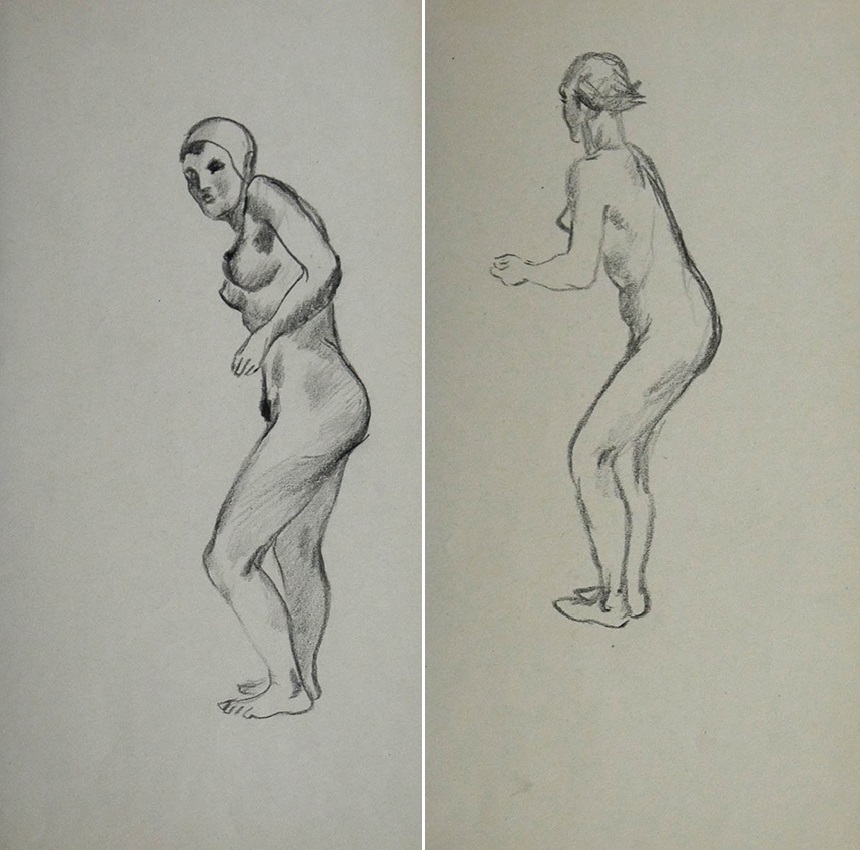

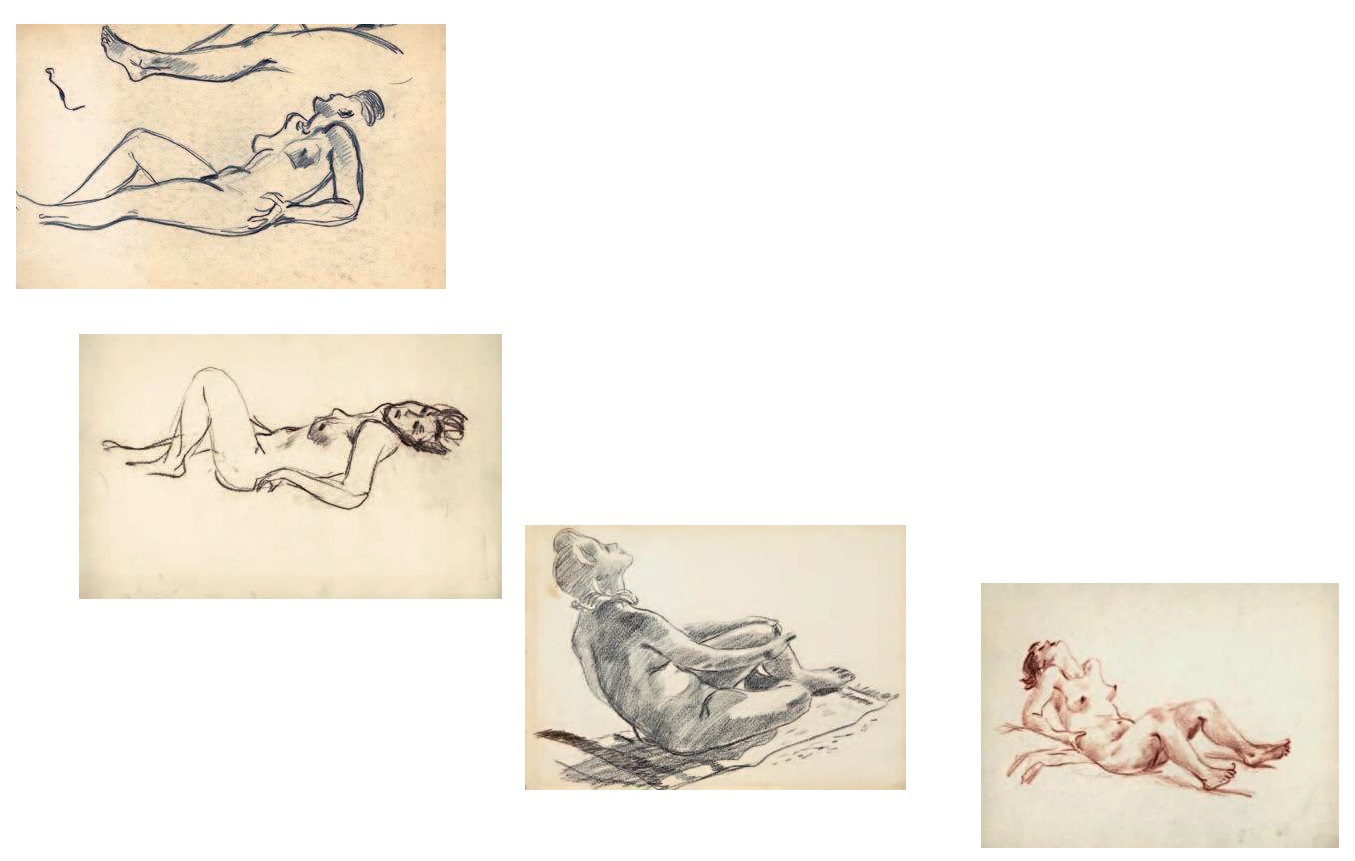

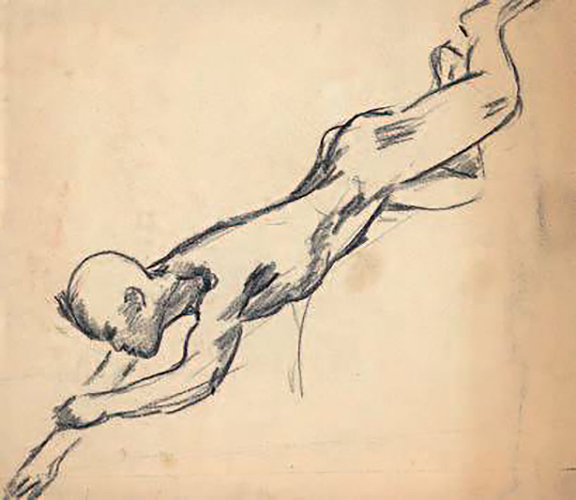

Создает большое число графических листов с зарисовками натурщиц; многие из них использовались при создании скульптур.

Оформляет флорентийскими мозаиками с портретами великих ученых мира фойе Актового зала нового здания МГУ (1951).

Исполняет панно для Центрального павильона СССР на реконструированной ВСХВ (1952, «На открытии колхозной электростанции», ГТГ). Получает заказ на роспись зрительного зала и фойе Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки; по эскизам художника роспись осуществляют его бывшие ученики по МИПиДИ.

После расформирования МИПиДИ (в 1952‑м) заведует кафедрой рисунка в Московском архитектурном институте и кафедрой композиции в Московском текстильном институте.

1954-1956 Если не считать скандала, сопровождавшего окончание работы над росписями Челябинского театра (Дейнека игнорировал настоятельные требования переделать росписи; работа была принята Государственной комиссией с оценкой: «низкого качества»), это самые «тихие» годы в творчестве художника.

Известно не более чем о десятке полотен, среди них «Портрет архитектора Тамары Милешиной» (1955, ККГ), «Стихи Маяковского» (1955, Национальная галерея Армении, Ереван), «Тракторист» (1956, ГРМ), «В Крыму» (1956, ГМИРК, Алма-Ата), «После работы. Душ» (1956, ККГ), и двух скульптурных работах - «Спортсменка» (1955, ККГ) и «Маска актера» (местонахождение не установлено).

Создает большое число графических листов с зарисовками обнаженной натуры.

Работы Дейнеки экспонируются на выставках, в том числе в Восточной Европе. В 1956 году на Венецианской биеннале была представлена его картина «В Севастополе» (1953, ГТГ).

В марте того же года художник направляет в Президиум Академии художеств СССР заявление с просьбой «разрешить устройство… персональной выставки, которая была запланирована еще пять лет тому назад, но по независящим от нас обстоятельствам до сих пор не была проведена».

1957–1969 Дейнека вновь признан и востребован; его начинают воспринимать как классика советского искусства.

В залах Академии художеств в Москве в 1957 году проходит его персональная выставка, на которой демонстрируется более 270 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального и декоративно-прикладного искусства.

Он возвращается в МГХИ, руководит монументальной мастерской (до 1964).

Критика одобрительно встречает его новые живописные произведения - «Кузнецы» (1957, НХМ, Каунас), «У моря» (1957, ГРМ) и другие.

Художнику поручают создание панно для советского павильона на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

В 1959-м он становится главным художником Управления проектирования Дворца Советов, работает над циклом мозаик для оформления планируемого здания (к числу работ для Дворца Советов принято относить мозаики «Доярка» (1962, ККГ), «Красногвардеец» (1962, Тверская областная картинная галерея), «Хорошее утро» (1960, ГТГ), «Хоккеисты» (1959-1960, ГРМ) и живописные полотна «На учебе» (1961, КМРИ, Киев), «Покорители космоса» (1961, Луганский художественный музей), «Юность» (196-1962, Азербайджанский национальный музей искусств, Баку), «Великое начало» (1961-1962, ГМИРК, Алма-Ата).

В 1964‑м за серию мозаик «Люди Страны Советов» Дейнека получает Ленинскую премию.

В 1961‑м оформляет мозаиками Дворец съездов в Кремле, в 1965 году создает мозаику для фасада санатория Совета министров СССР в Сочи.

Проходят его персональные выставки в Курске, Киеве, Риге (в 1960 и 1966 годах). Работы демонстрируются на Биеннале в Венеции (1960), в Сан-Паулу (1963).

Дейнеке присвоены звания Народного художника РСФСР (1959), Народного художника СССР (1963); в 1962‑м ему вручен орден Трудового Красного Знамени.

В 1961‑м выходит автобиографическая книга «Из моей рабочей практики». Монографии о творчестве Дейнеки изданы в Чехословакии (1961), Венгрии (1967). Он избран вице-президентом Академии художеств СССР (1962-1966), назначен председателем секции монументального искусства в Художественном совете по изобразительному искусству Министерства культуры СССР (1963), избран членом-корреспондентом Академии художеств ГДР (1964).

В 1964‑м Третьяковская галерея заказывает Дейнеке повторение картины «Оборона Петрограда» 1928 года.

В 1965 году на выставке представлен витраж «Баскетбол», выполненный в экспериментальной технике.

В 1966‑м он пишет полотна «Портрет молодого инженера» и «Трудное решение» (оба - ККГ), «На юге», «Юный конструктор» (Международная конфедерация союза художников, Москва). Всего в эти годы им создано около 40 живописных работ, в том числе пейзажи, натюрморты.

За неделю до смерти Дейнеки в залах Академии художеств в Москве открывается его большая персональная экспозиция.

За день до смерти художнику присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Скульптура хранится

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Государственный Русский музей, С.-Петербург.

Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки.

Ярославский художественный музей.

Киевская картинная галерея (бывший Киевский музей русского искусства), Украина.

Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева, Алма-Ата.

Частные собрания России, Великобритании.

Поиск

Новости

Наш адрес

г. Москва, Староватутинский проезд, д. 12, стр. 3

Наш E-mail: kamardinaoms@mail.ru

Наши контакты

Секретарь правления секции скульптуры МСХ и ОМС

М.А. Камардина 8 (916) 806-78-21

Приемные дни: понедельник — среда, с 10.00 до 18.00

Секретарь дирекции ОМС

Н.А. Кровякова 8 (495) 472-51-51

Редактор сайта ОМС

М.А. Камардина 8 (916) 806-78-21